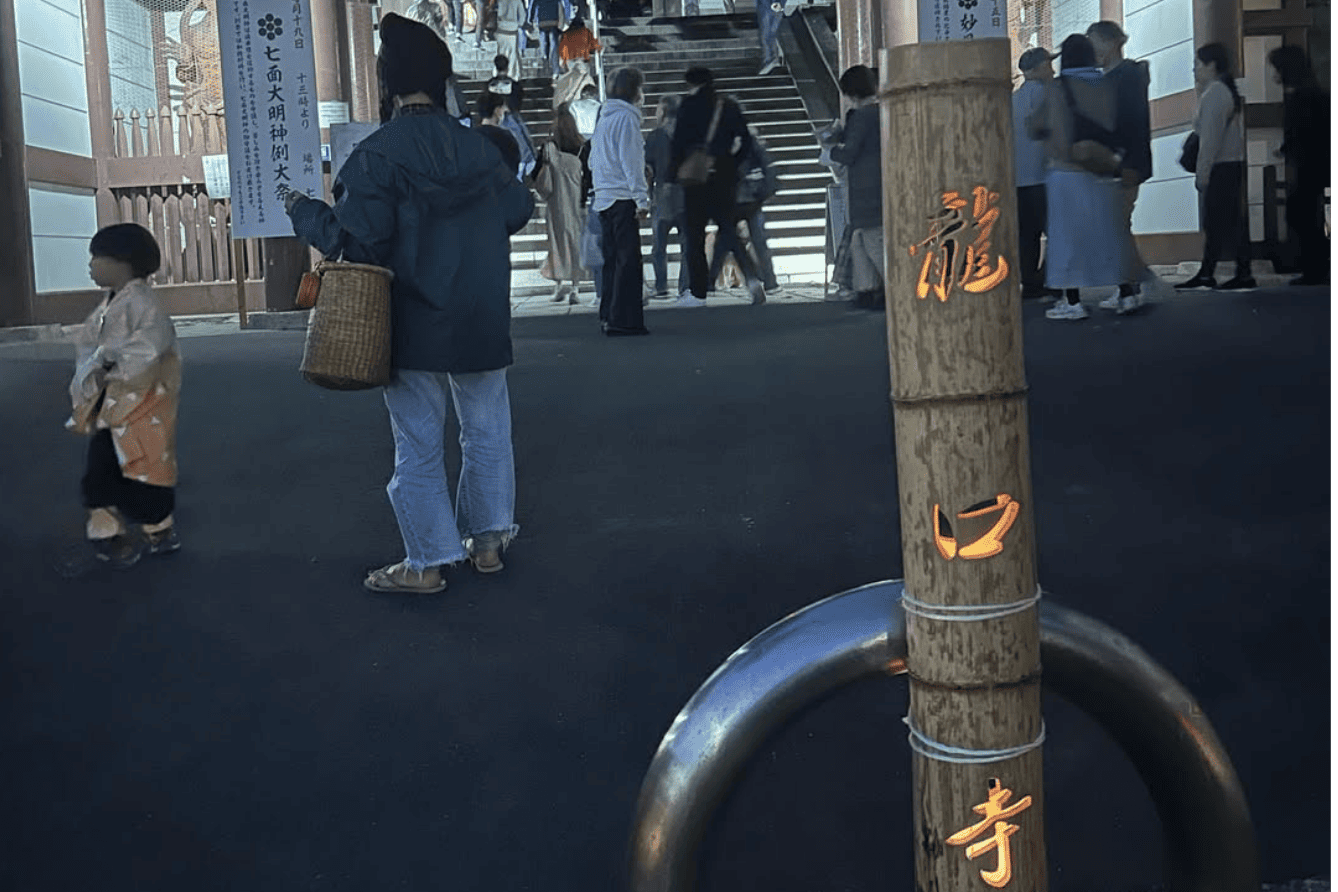

龍口寺を知る

About Ryukoji Temple

龍口寺の縁起・歴史

鎌倉時代後期、日蓮聖人は『立正安国論』(りっしょうあんこくろん)を著し、法華経の教えに従うことで国家の安寧と民衆の救済を実現しようと説きました。この活動に危機感を抱いた幕府は、日蓮聖人を龍ノ口で処刑しようとしました。しかし、「江ノ島の方角から満月のような光が飛び来たる」※ という出来事が起こり、斬首を命じられた役人たちは恐れおののき、その場にひれ伏したと伝えられています。 龍ノ口刑場で処刑中止となったのは、日蓮聖人ただ一人。こうした奇跡の出来事を経て、この地が尊い霊場として広く知られるようになりました。

※「江ノ島の方より満月のような光ものが飛び来たって首斬り役人は目がくらみ、畏れおののき倒れ」(日蓮聖人のお手紙)

その後、1337年に日蓮聖人の直弟子である日法聖人がこの地に堂を建立し、日蓮聖人像や「首の座」とされる敷皮石を安置したことが、龍口寺の始まりです。

かつては住職を置かず、輪番八ヶ寺といって、近隣8つの寺院が順に龍口寺を守っていましたが、現在は日蓮聖人・四大法難(松葉谷・伊豆・小松原・龍ノ口)の一つ、「龍口法難」にまつわる屈指の霊跡として、貫首を中心に日々仏道修行に勤め、今日まで法灯を継いでいます。

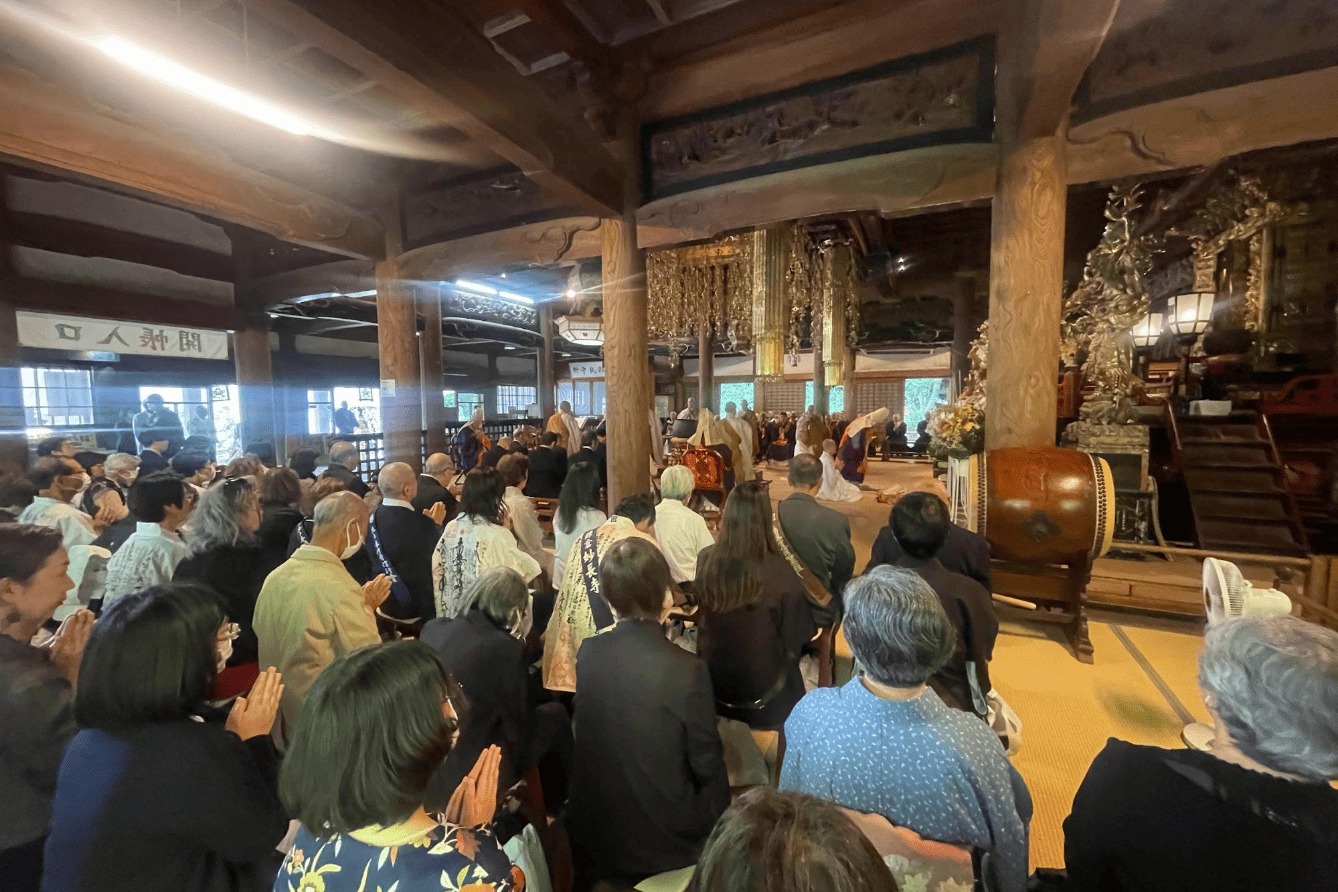

また、毎年9月11日~13日を「龍口法難会(りゅうこうほうなんえ)」とし、厳粛かつ盛大に大法要を営んでいますが、12日の夕刻から夜にかけては近在講中の方たちによる数々の万灯(まんどう)が奉安され、門前には夜店も立ち並び、大変な賑わいとなります。

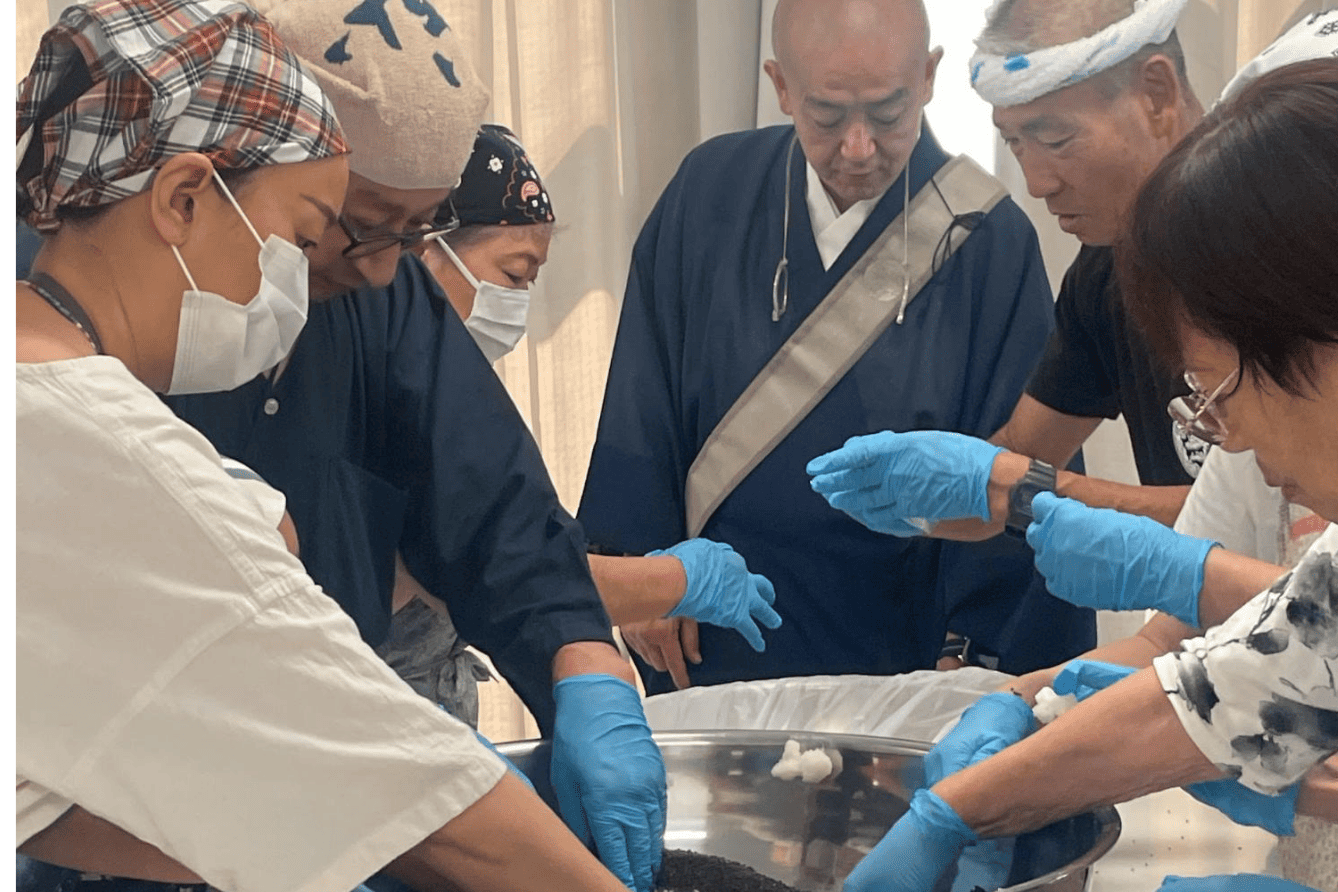

日蓮聖人が牡丹餅を供養された故事にちなみ、龍口寺では手作りの牡丹餅を供え、災難を免れるという「難除けの牡丹餅」を縁起物としてみなさまにもお配りしています。

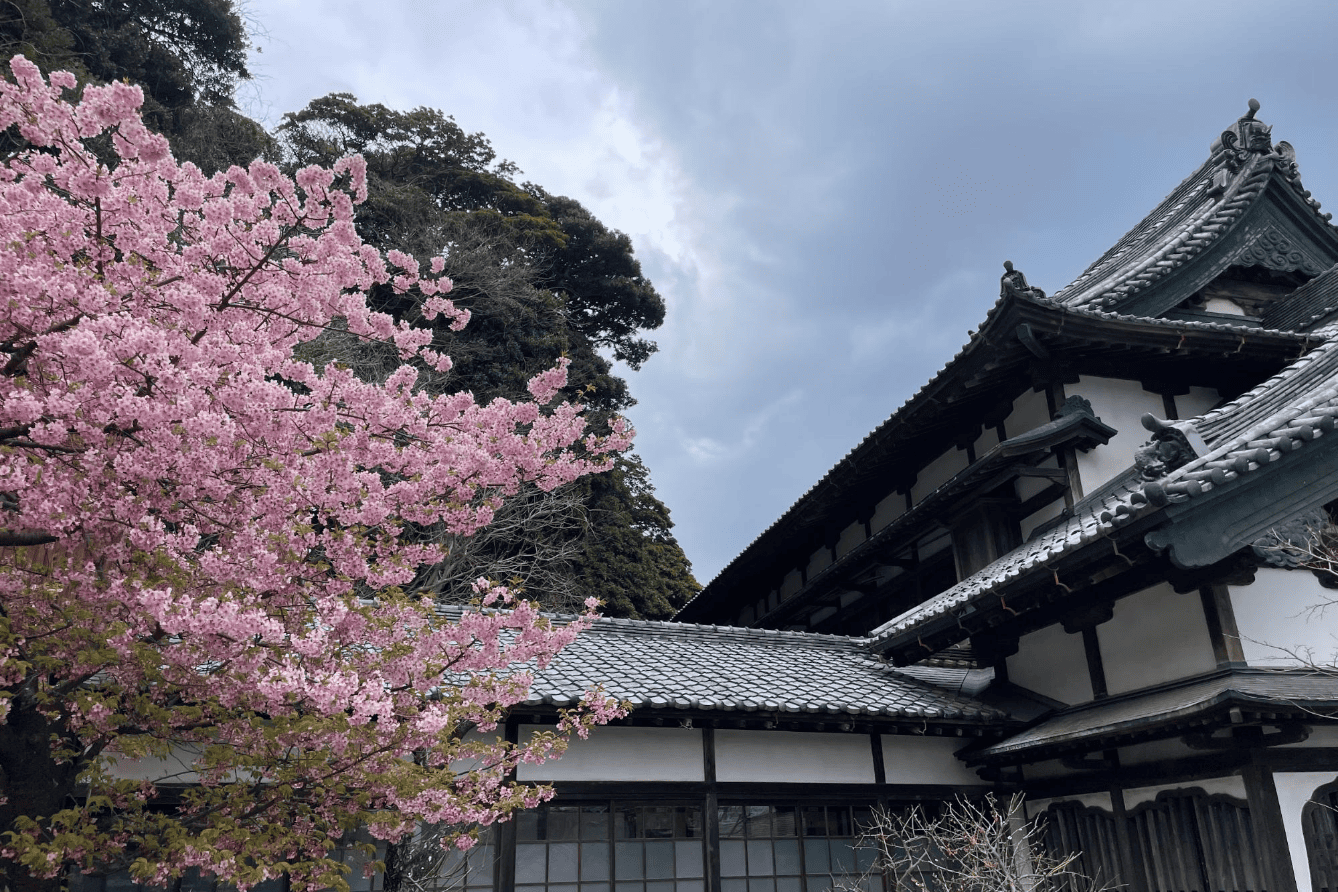

龍口寺は、日蓮聖人の精神と教えを受け継ぐ特別な霊跡本山でありながら、宗派や文化を超え、誰もが訪れることができる開かれた場所です。

法華経の教えに基づく信仰の場としての役割を果たす一方で、歴史的価値を守りながら、自然豊かな環境の中で、湘南・藤沢・江ノ島の地域文化や人々と共に歩み、未来への時を連綿と紡いでいます。

Story

About 日蓮聖人と龍口寺

かつて鎌倉時代、世の中は荒波のように混乱していました。内乱や蒙古襲来が人々を怯えさせ、飢饉や疫病が追い討ちをかける、まさに絶望の時代。

その中で、民衆を救いたいと心を砕いていた一人の僧侶がいました。その名は日蓮。彼は法華経に基づいて国の平和と人々の救済を願い、『立正安国論』という書をしたため、幕府へその思いを届けました。しかし、彼の志は幕府には受け入れられることなく、逆に日蓮は厳しい弾圧と処罰を受けることになります。

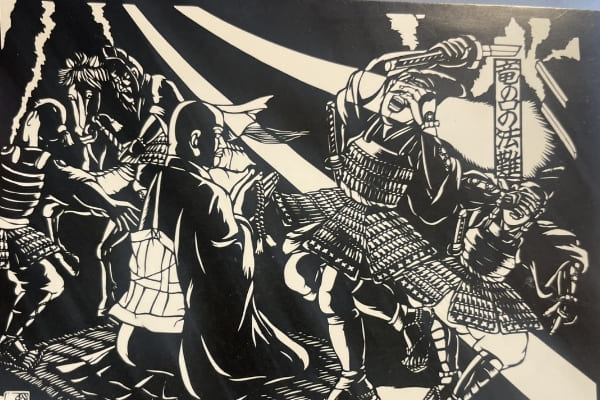

1271年9月12日、日蓮は鎌倉の松葉谷で説法をしている最中に捕えられ、龍ノ口刑場へと連行されました。この場所は罪人が処刑される恐ろしい刑場でした。しかし、そこで驚くべき出来事が起こります。

深夜、処刑の準備が整えられる中、日蓮は動じることなく、「法華経の行者として命を捧げることは喜びである」と穏やかにお題目を唱えました。そしていよいよ刑が執行されようとしたその瞬間、江ノ島の方角から満月のように輝く光が飛んできたのです。その光は処刑を執行しようとする役人たちを驚かせ、恐れさせました。混乱の中、幕府から処刑中止の使者が到着し、日蓮の命は奇跡的に救われたのです。

この出来事は後に「龍口法難」として世に広く知られるようになりました。日蓮はその後、佐渡島(新潟県)へ流罪となりましたが、そこでさらに教えを深め、「大曼荼羅」を顕わし、多くの重要な著作を残しました。

時が経ち、1337年、日蓮の直弟子である日法聖人が、この龍ノ口の地に一堂を建立し、日蓮像と「首の座」とされた敷皮石を安置しました。これが現在の龍口寺の始まりです。 龍口寺は今もなお、日蓮が難を免れた奇跡の地として法灯を灯し続け、多くの人々から尊崇を集めています。

また、この地では、日蓮が受けた供養にちなんだ「牡丹餅」が「難除けの牡丹餅」として大切にされています。この牡丹餅を食べることで災難を避ける力があると信じられ、龍口寺で毎年行われる「龍口法難会」では、多くの人々に分け与えられています。

龍口寺は、過去から現在、そして未来へと、歴史と信仰を繋ぐ特別な場所として存在し続けています。

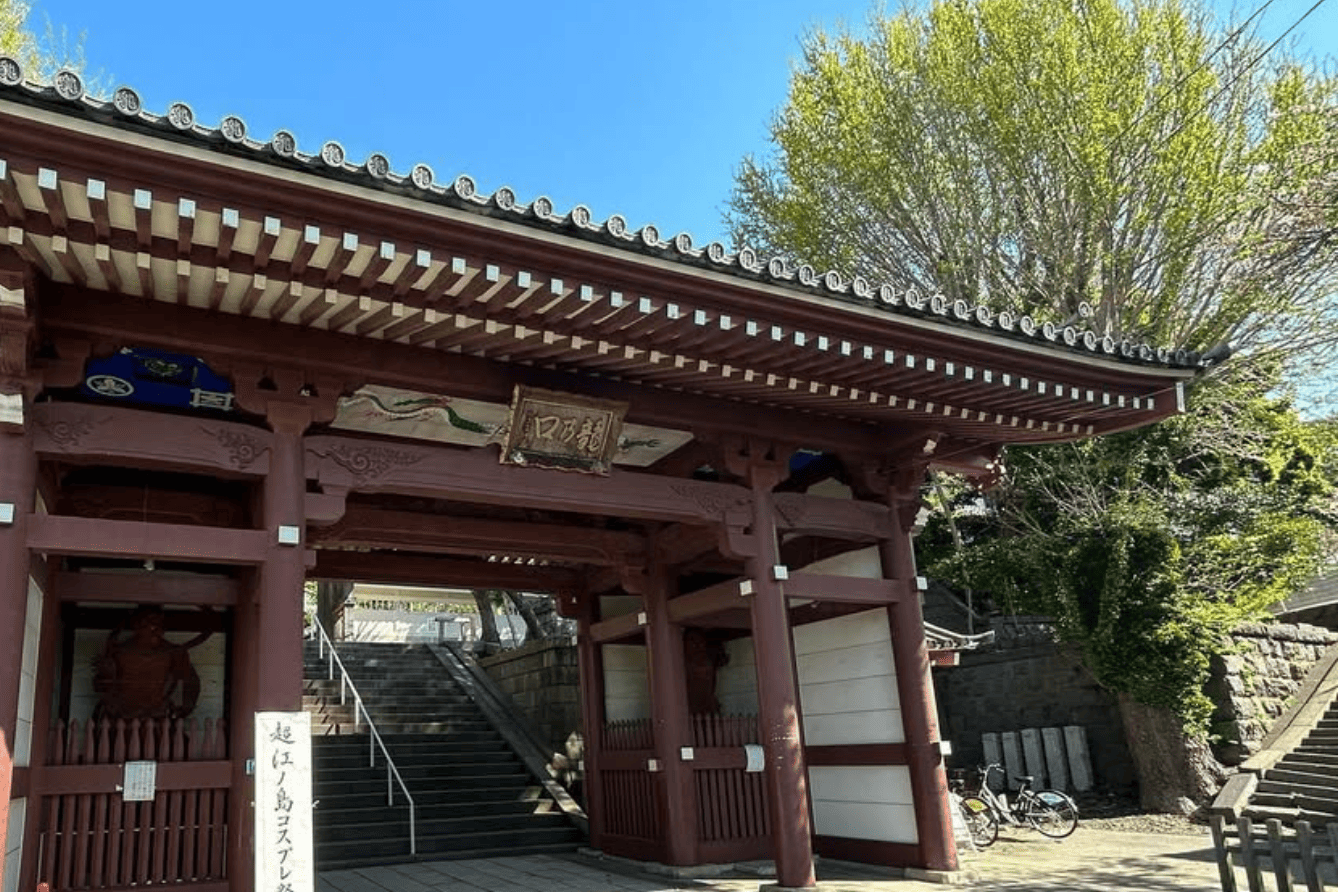

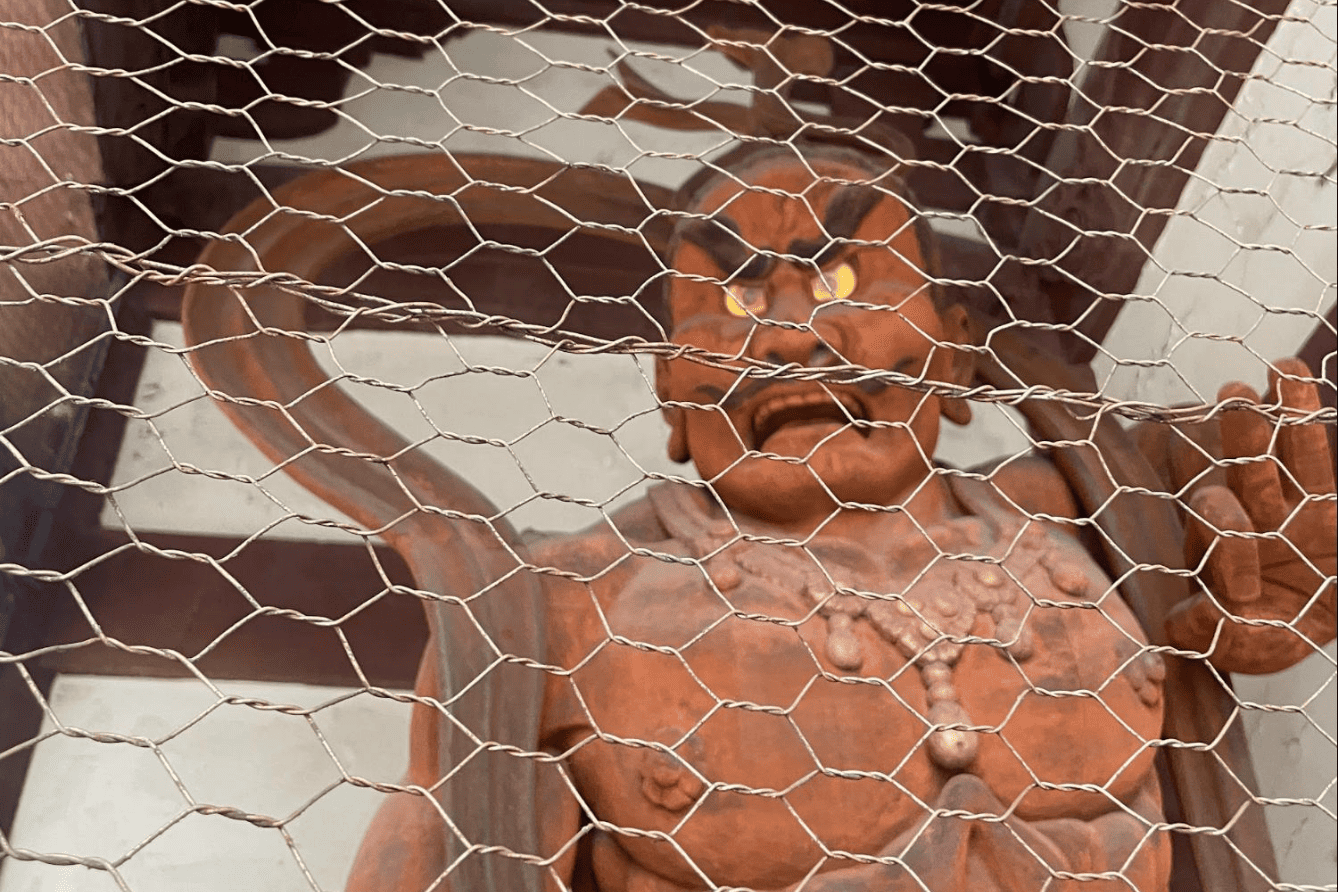

境内の見どころ・スポット

龍口寺の境内には、日蓮聖人にまつわる霊跡や歴史を象徴する建物が多くあります。海外から訪れる方々にとっても、日蓮聖人と日本の仏教文化を体感できる数々の見どころと特別な空間があります。

日蓮聖人法難 刑場跡(にちれんしょうにんほうなん けいじょうあと)

日蓮聖人が1271(文永8)年9月12日の夜に、鎌倉幕府の命令で処刑されそうになった(龍口法難)跡地を顕彰する地です。

龍口刑場跡地について

当地は、鎌倉幕府時代(1192年~1333年)の刑場跡です。幕府の公式記録である『吾妻鏡(あずまかがみ)』には、腰越や龍の口において斬首が行われたとの記載が多く見られます。

奈良時代の僧・泰澄、または一説には鎌倉時代の僧・文覚が、龍口明神に法味を供養した際、「国に背く悪人が現れた時は首を斬り、社頭に掛けよ」との神託を受けたと言われています。これにより、龍の口が処刑場になったと伝えられています。

また、文永8年(1271年)9月13日の子丑の刻(午前2時)、日蓮聖人は『立正安国論』における諫言によって幕府に捕えられ、この刑場である敷皮石(首の座)に据えられました。

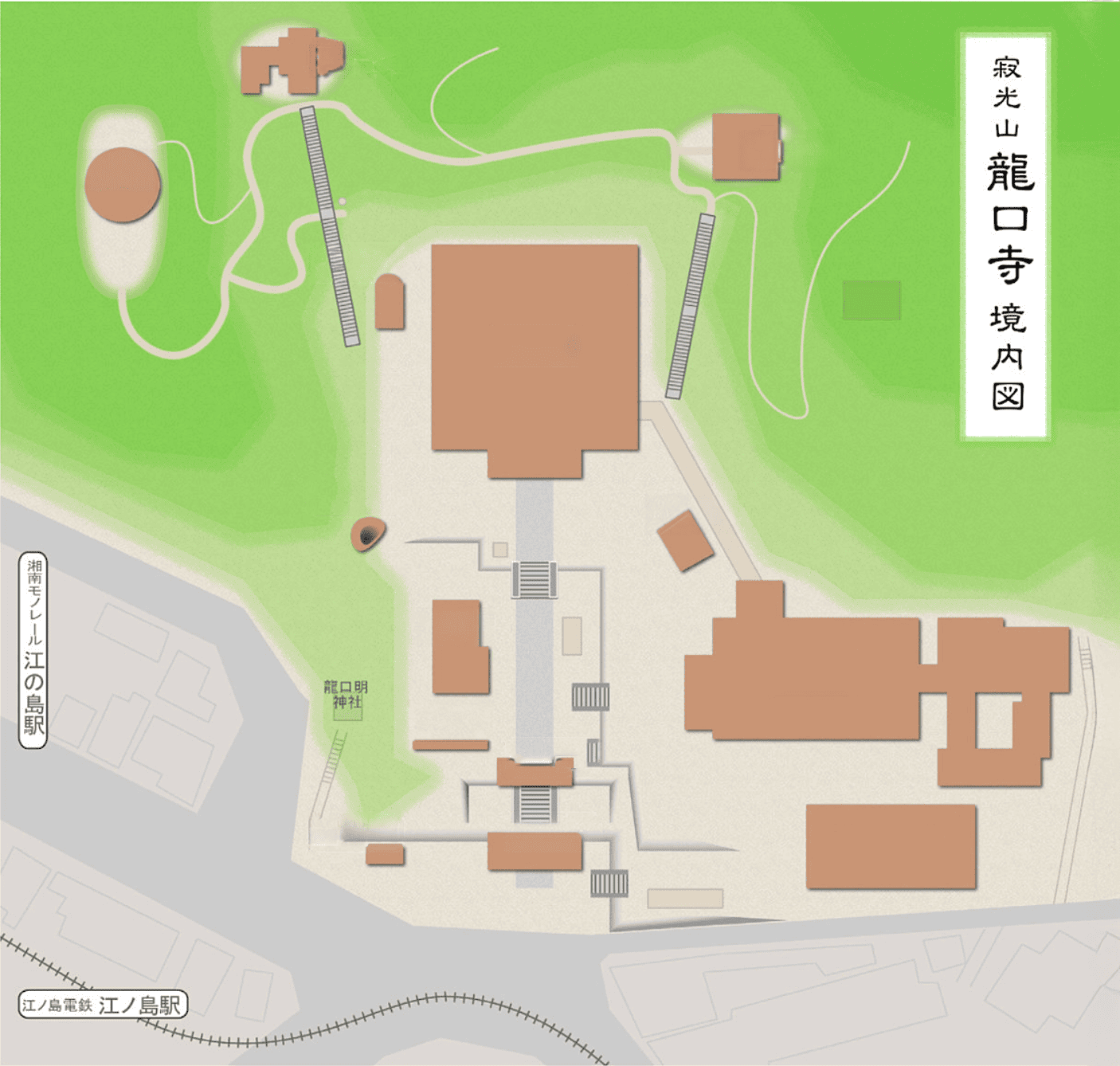

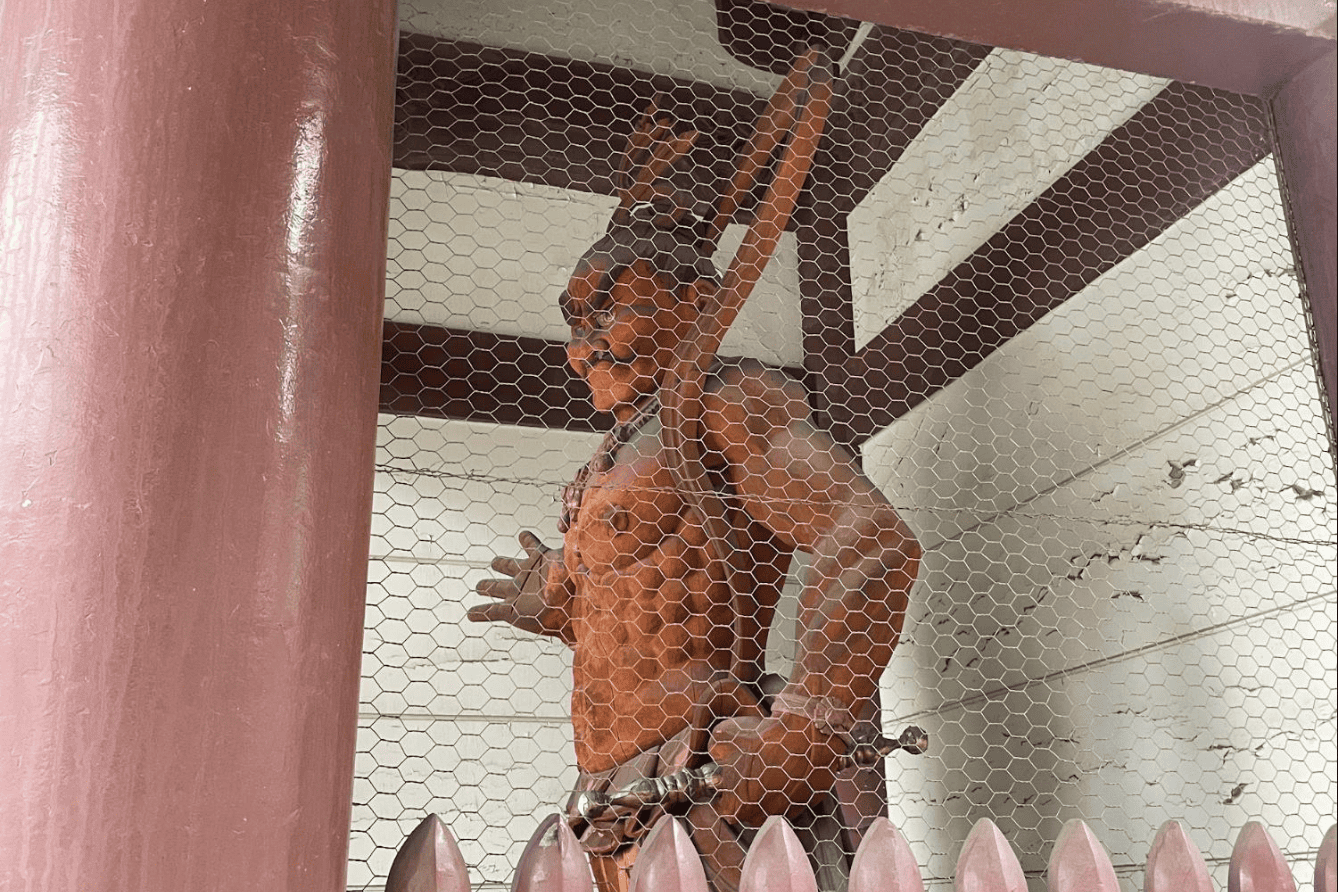

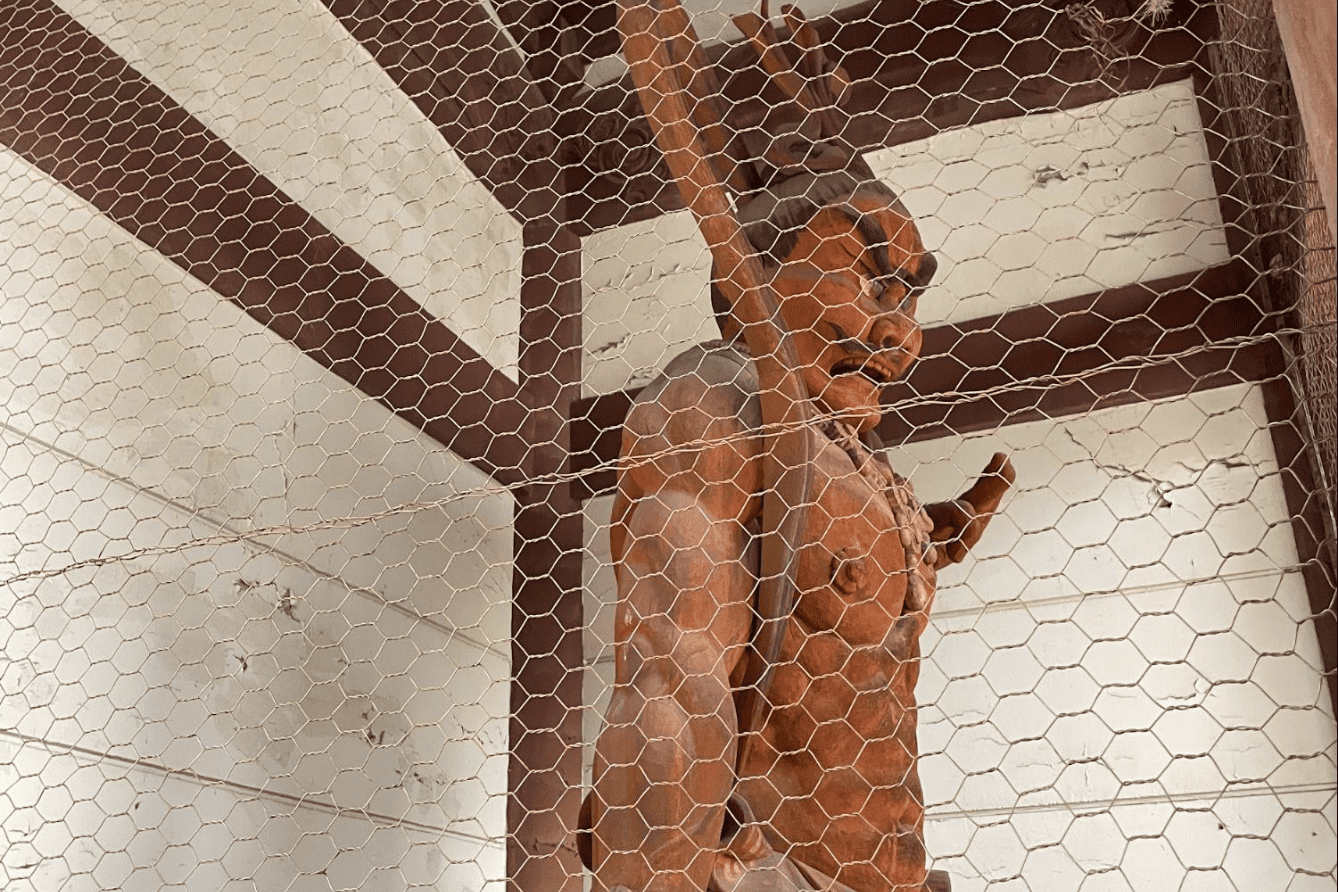

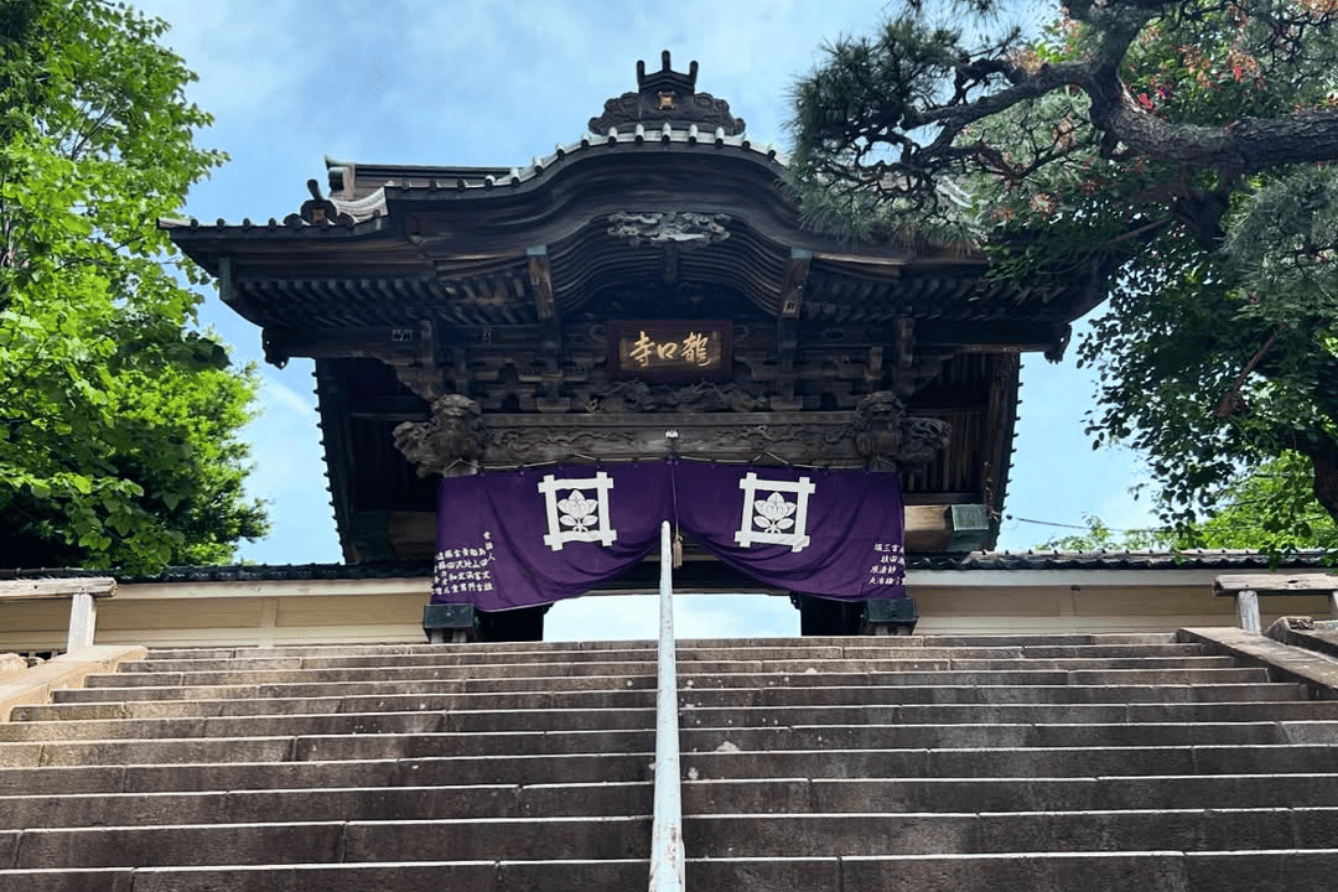

仁王門(におうもん)

山門(さんもん)

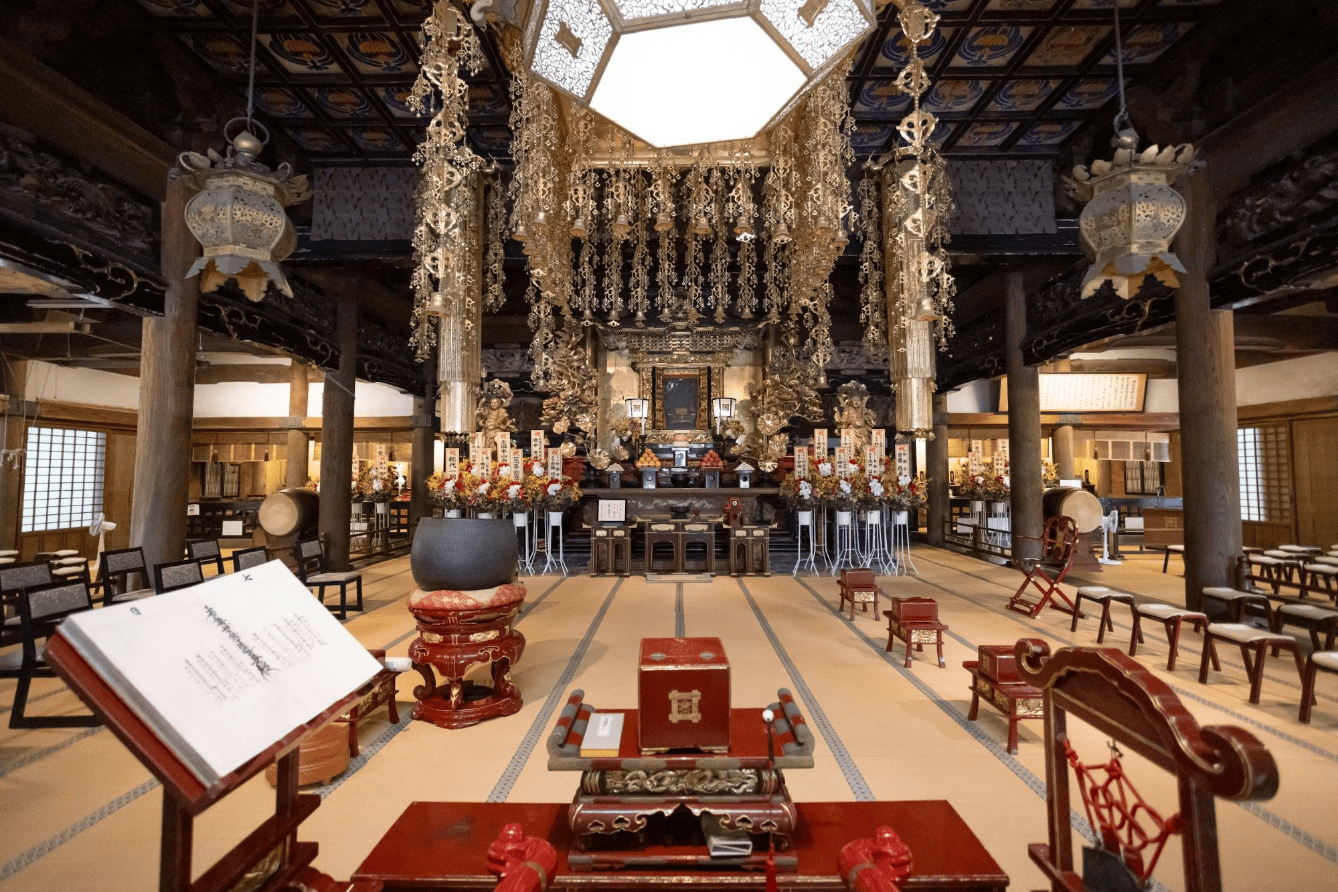

大本堂(だいほんどう)

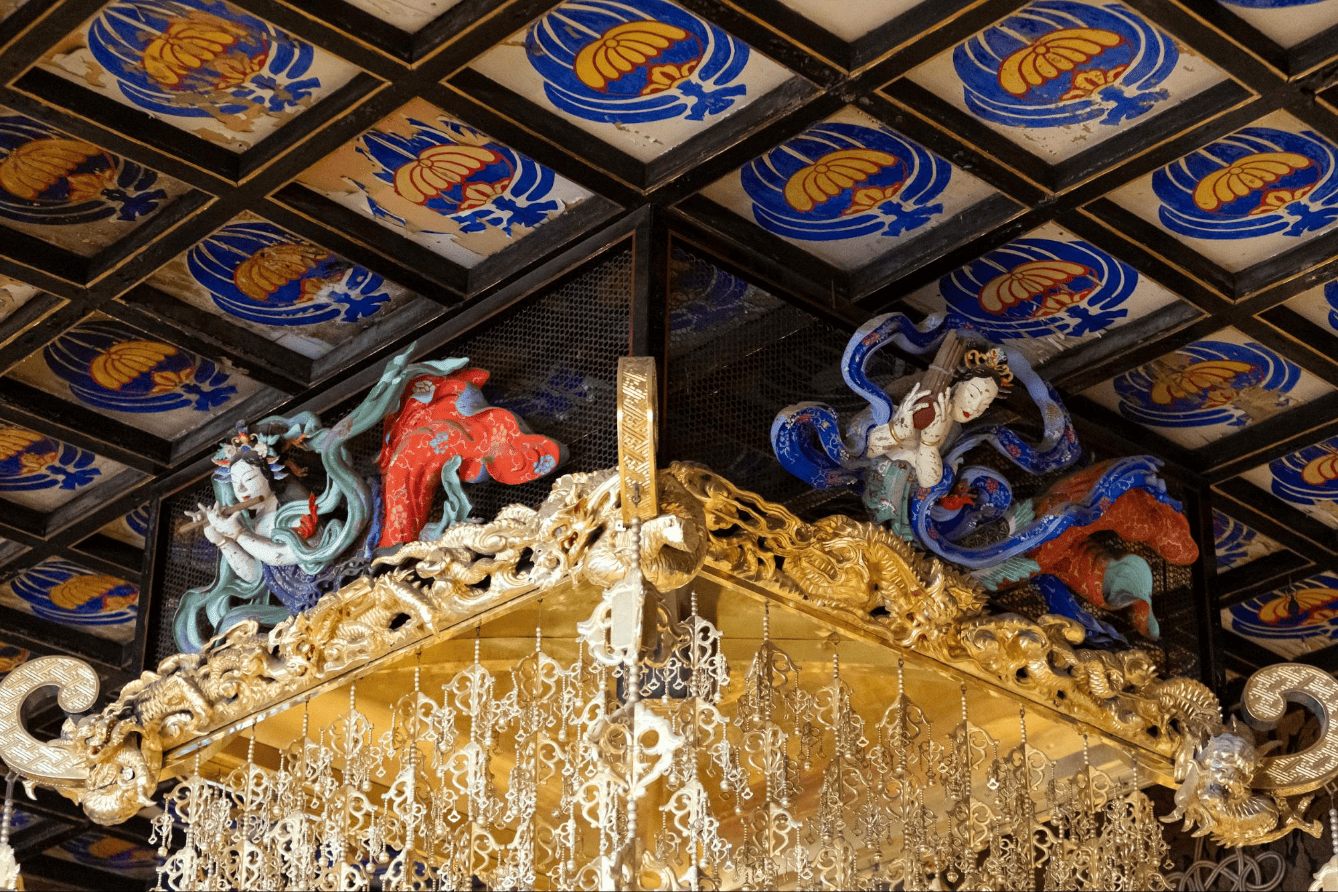

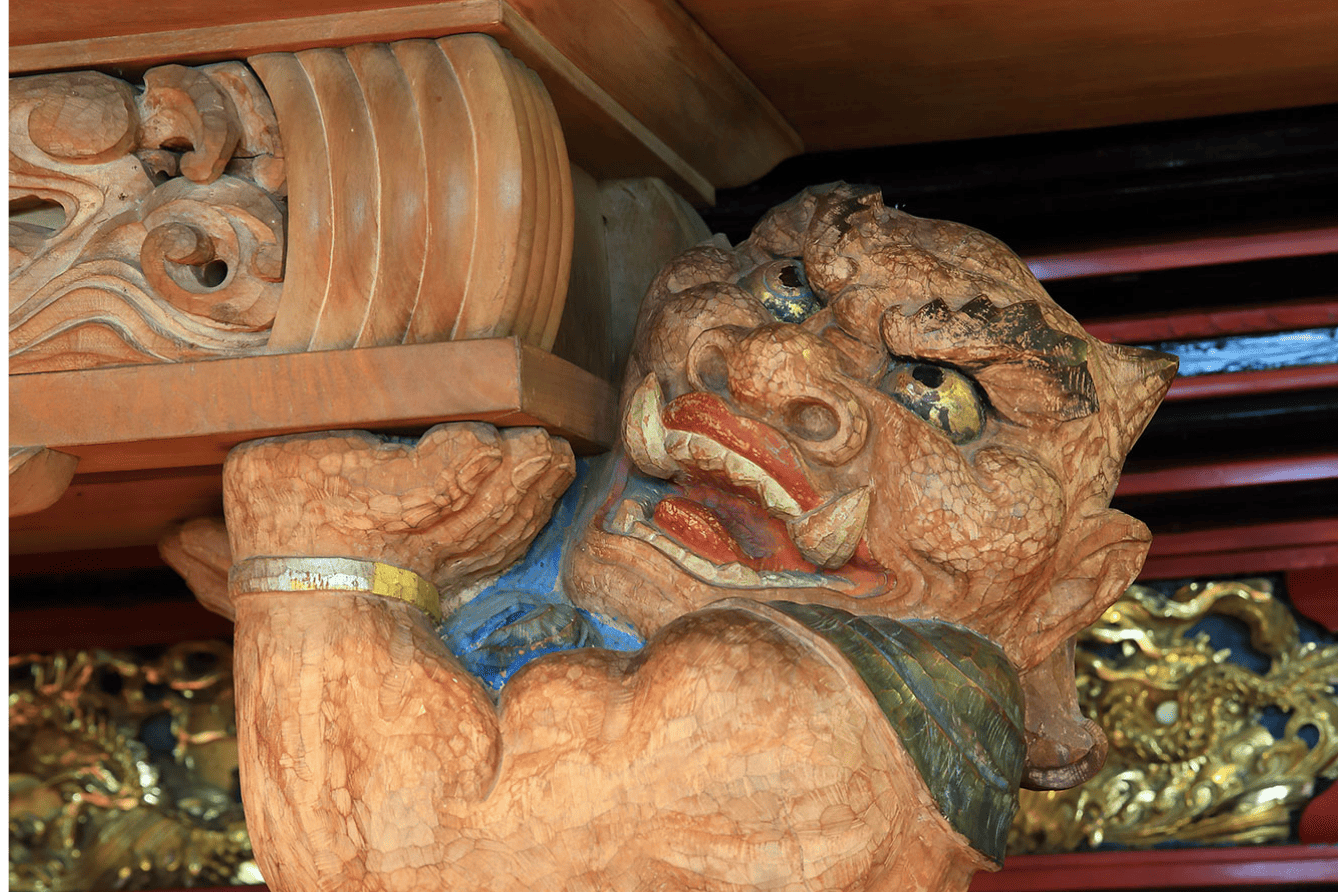

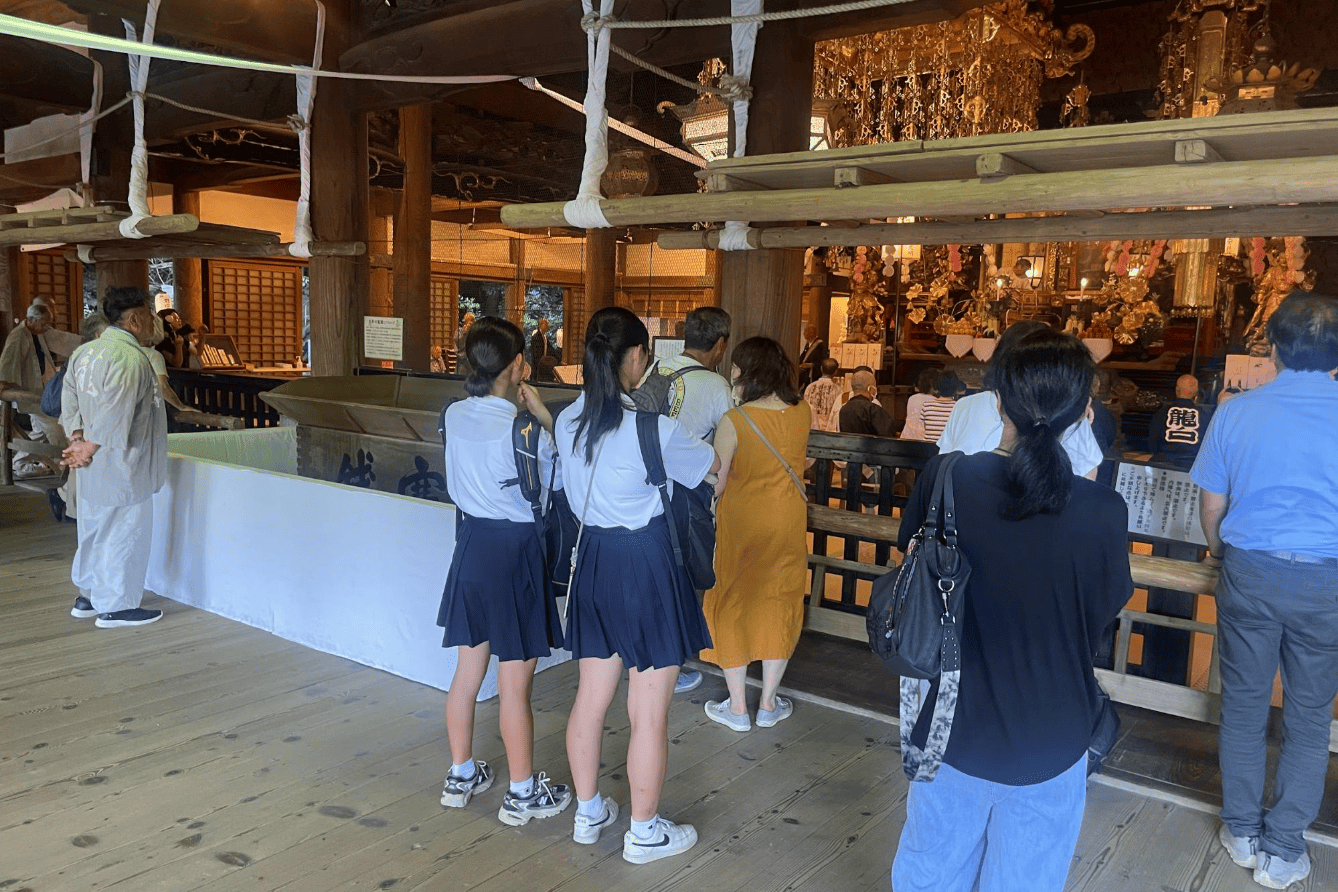

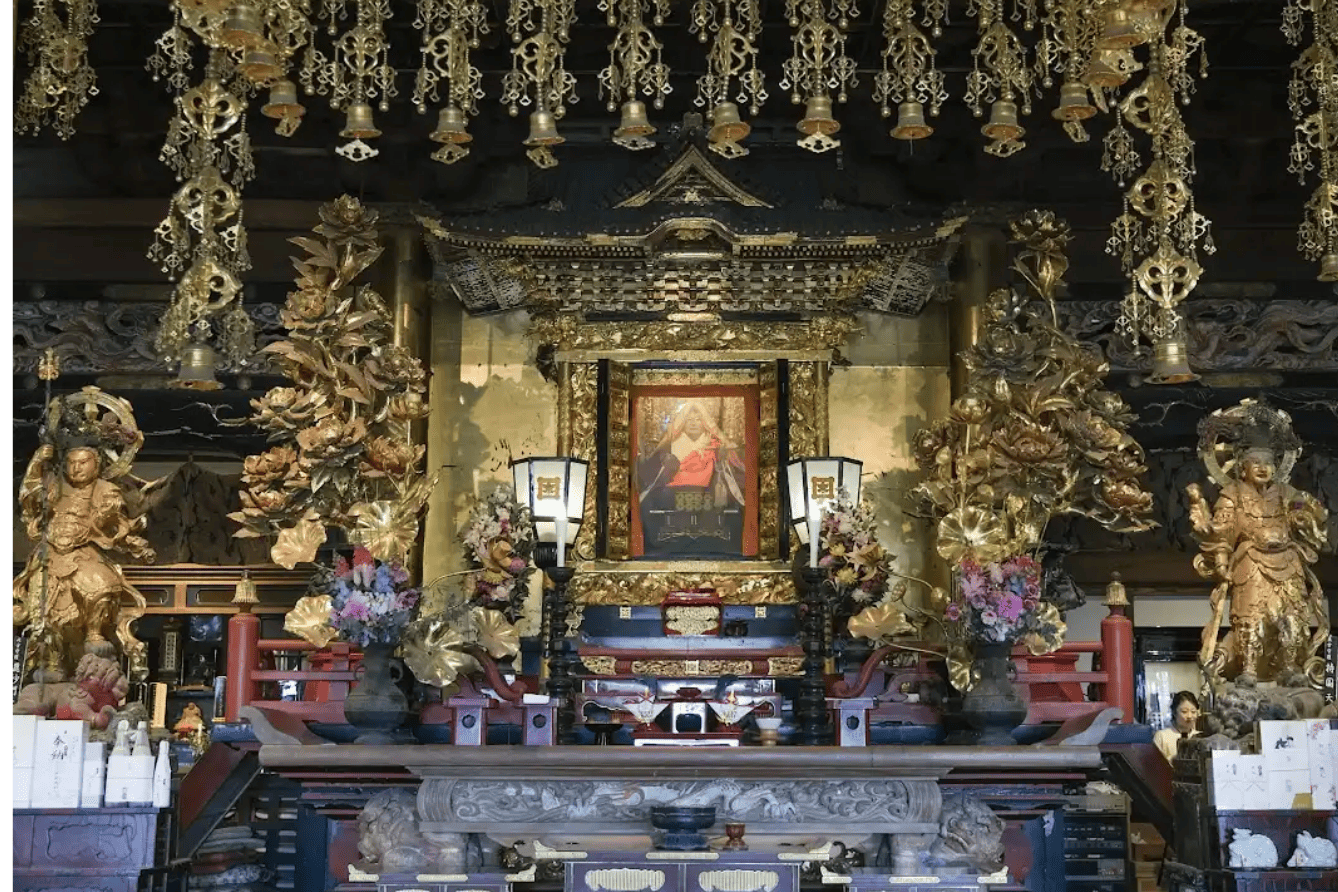

天保3年(1832)に完成した、欅造り銅板葺の本堂です。その規模は間口12間(約21メートル)、奥行き15間(約27メートル)に及び、神奈川県を代表する木造大建築物として知られています。

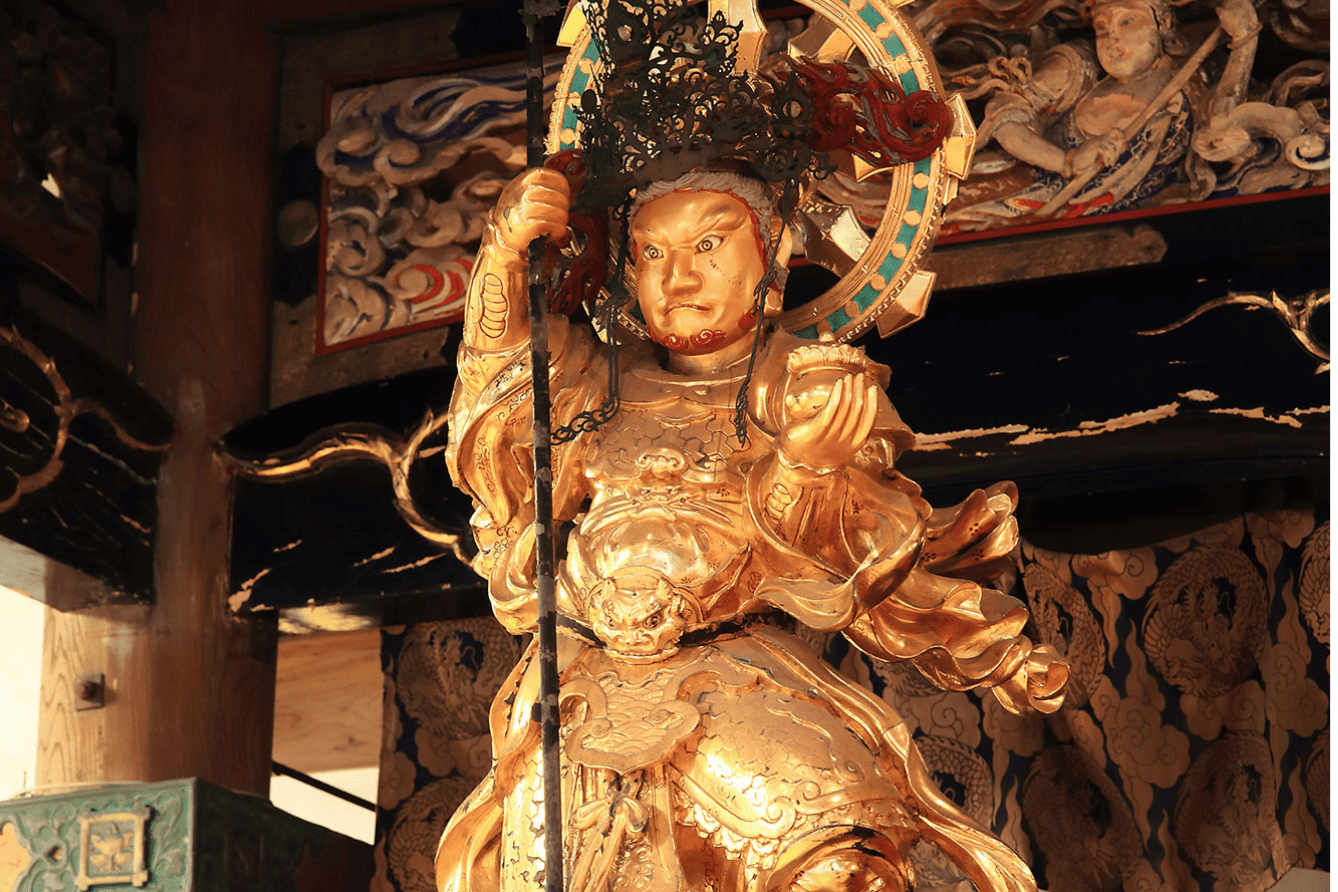

堂内の中央には、日蓮聖人の尊像が安置されており、この像は日蓮聖人の直弟子である中老僧・日法聖人が彫刻したものと伝えられています。日蓮聖人像の周囲には、六老僧の像が祀られ、日蓮聖人の遺志を継いだ直弟子たちの精神が感じられる空間が広がっています。

また、脇陣には鬼子母神像や戦国武将・加藤清正を祀った清正公像など、歴史的・宗教的に重要な像が多数並んでいます。

さらに、大本堂には龍ノ口法難で日蓮聖人が座したとされる「敷皮石」も安置されています。この石は、日蓮聖人の信念と精神力を象徴するものとして、訪れる人々の信仰を集めています。そのため、大本堂は「敷皮堂(しきかわどう)」とも呼ばれています。

大本堂は、龍口寺の信仰と歴史を象徴する中心的な建物であり、訪問者が必ず立ち寄り、祈りを捧げる場となっています。その規模、建築技術、安置された尊像の数々から、日本の宗教文化の深さを感じることができる特別な空間でもあります。

大本堂では、行事の参加申し込み、御朱印やお札、祈祷祈願などの受付をはじめ、授与品の販売も行っています。

・授与品(お守り、数珠、絵馬など)、参拝記念品(ステッカー等)の販売

・お札、ご祈願の受付

・お祝いごとに関するご相談

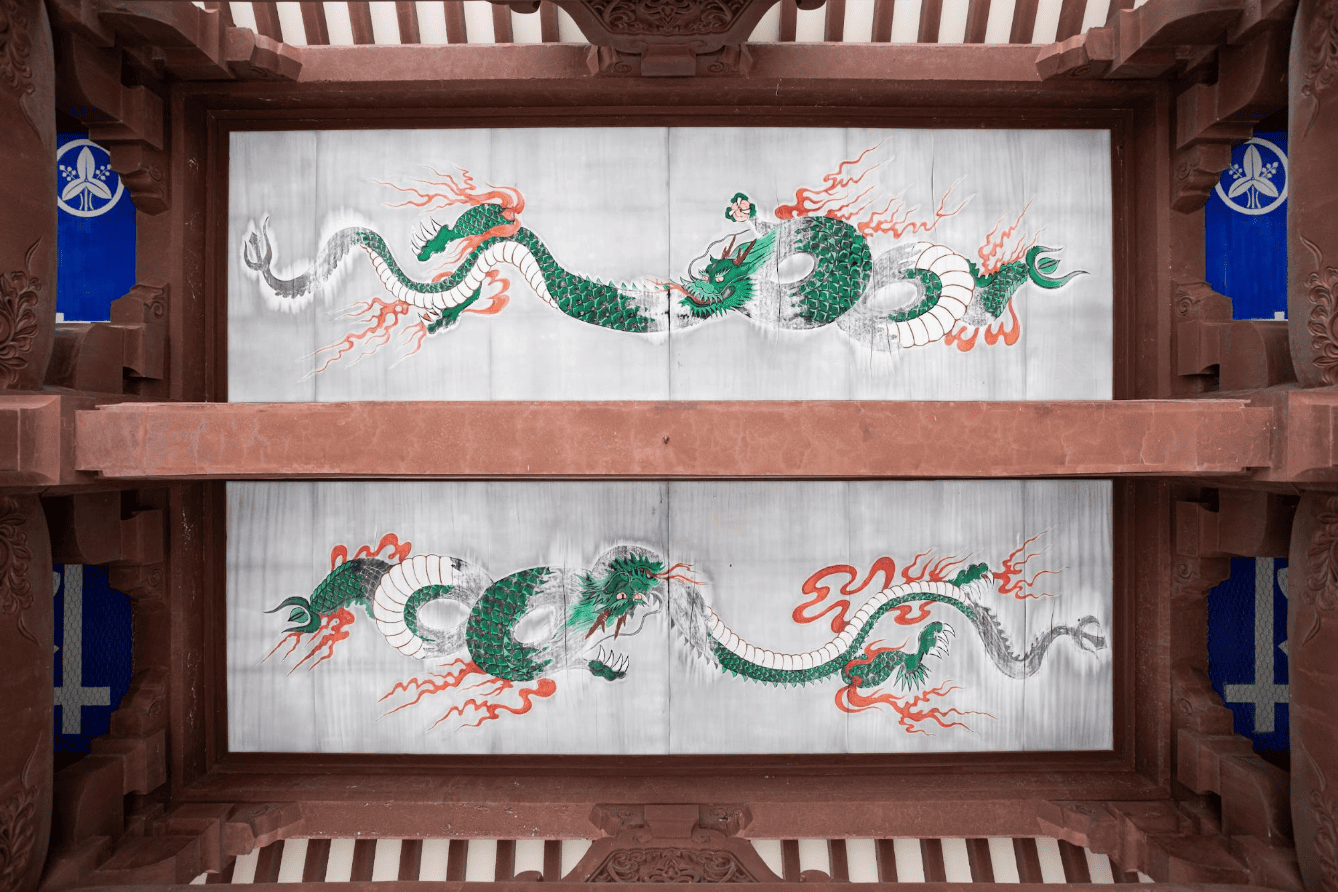

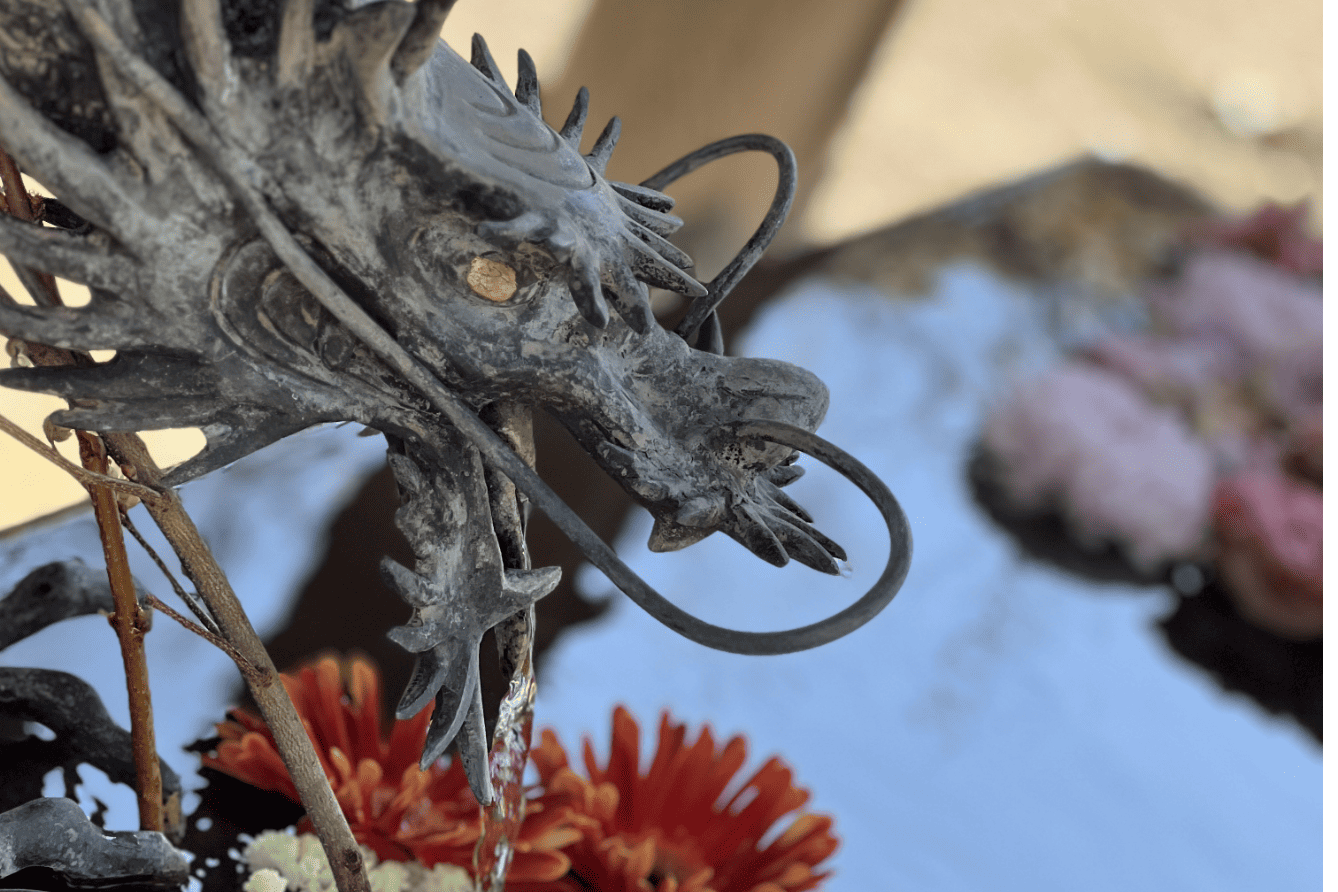

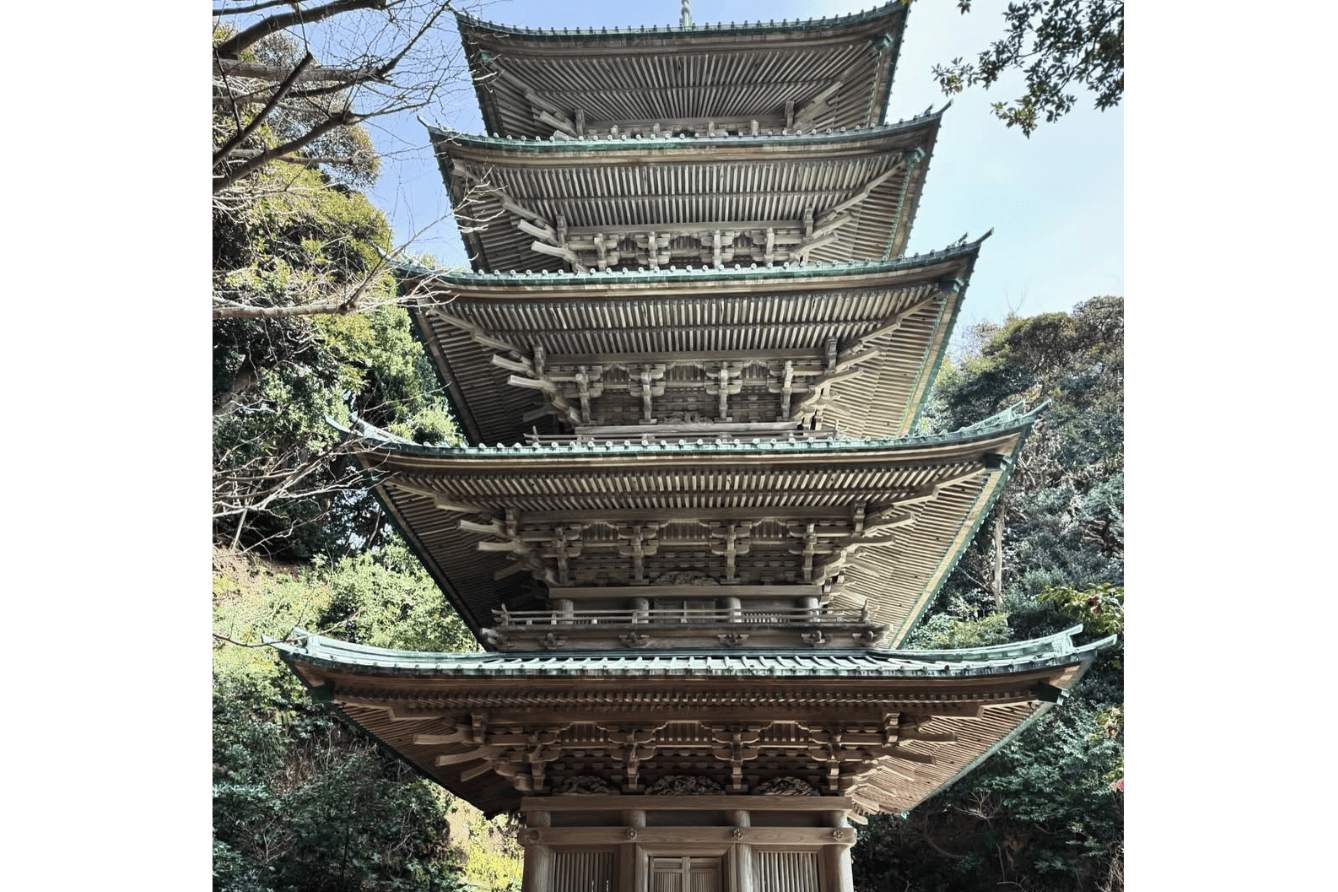

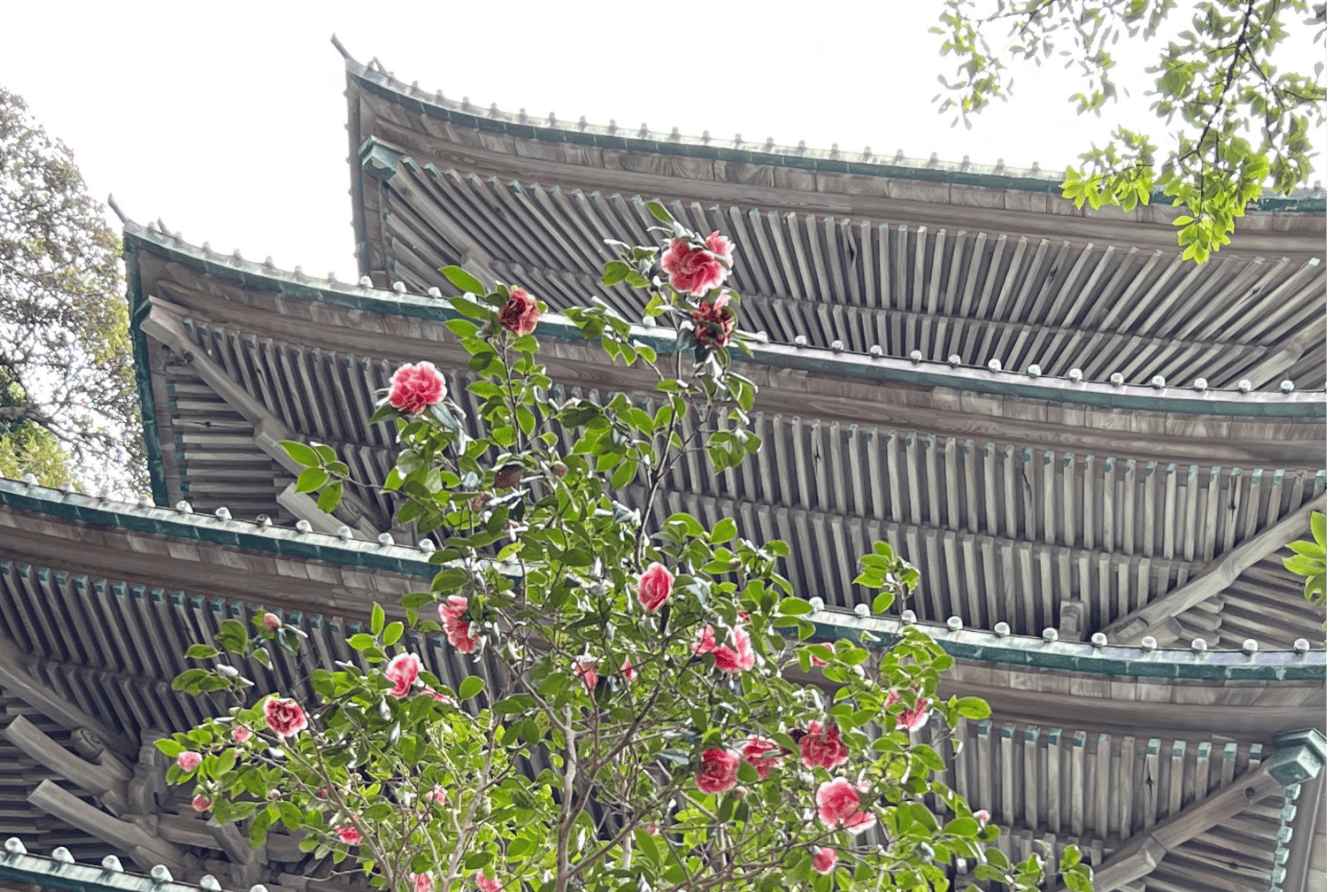

五重塔(ごじゅうのとう)※

明治43年(1910)に竣工した欅造り銅板葺の木造建築として知られています。神奈川県唯一の本式木造五重塔として、その優美な姿は訪れる人々を圧倒し、大本堂とともに「神奈川建築物百選」に選定されています。

日本の伝統的な建築技法を駆使しており、その均整の取れた姿は日本建築の美を体現していますが、各層の屋根の勾配や組み物(木材を組み合わせて建てる構造)が絶妙に調和しており、塔全体が優美で力強い雰囲気を漂わせています。塔の内部には、細部まで丹念に仕上げられた彫刻が施され、歴史的な職人技術の高さを感じさせます。

この五重塔が建てられた明治時代後期は、日本が近代化を進める中で、伝統的な文化や宗教が新たな価値を見いだされた時代でもありました。

龍口寺の五重塔は、仏教文化の継承と信仰の象徴として建てられ、自然災害にも長年耐え抜きながら、現在もその役割を果たし続けています。

※藤沢市指定重要文化財(建造物)指定:大本堂1棟・山門1基・五重塔1基 [2021年(令和3年)10月1日]

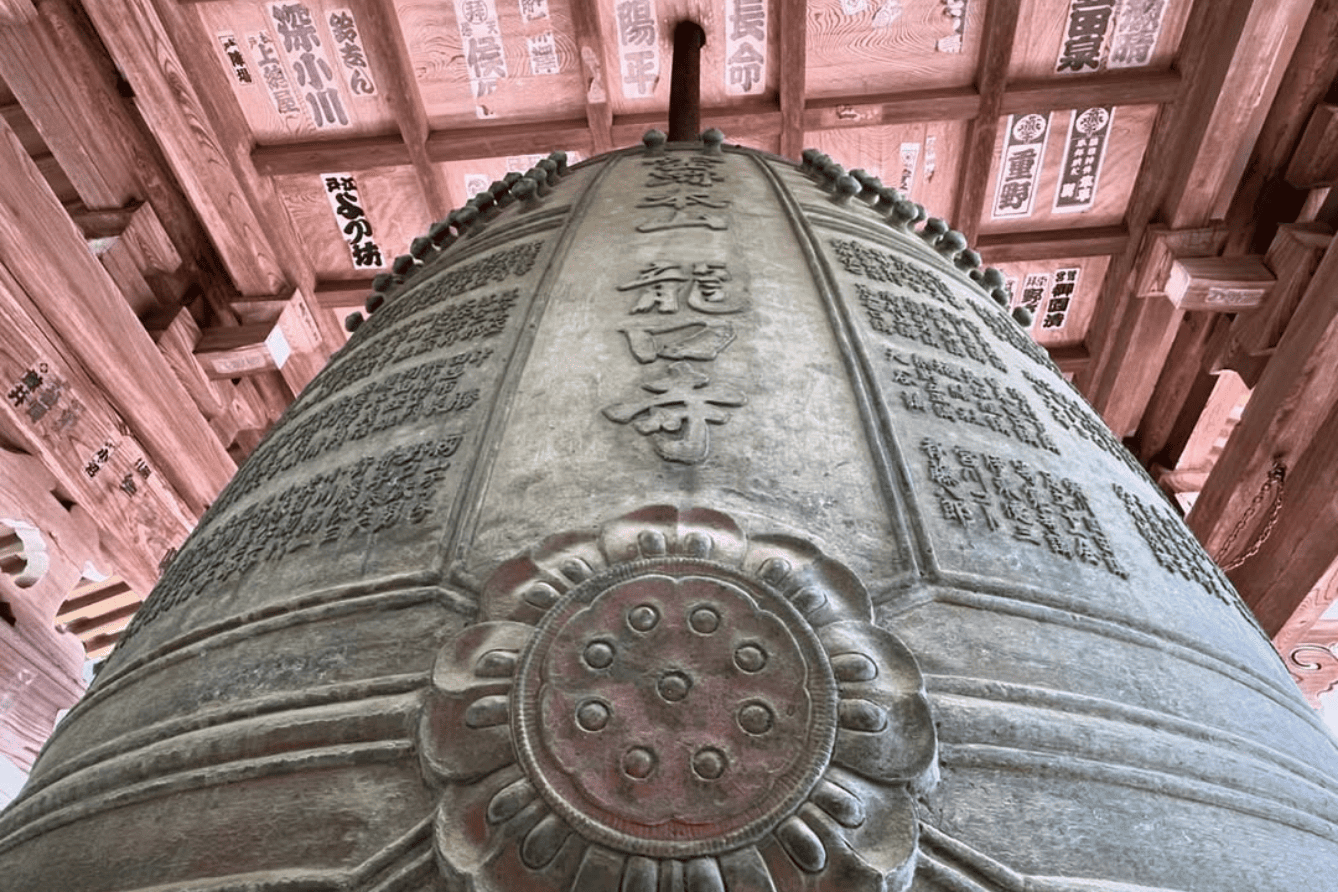

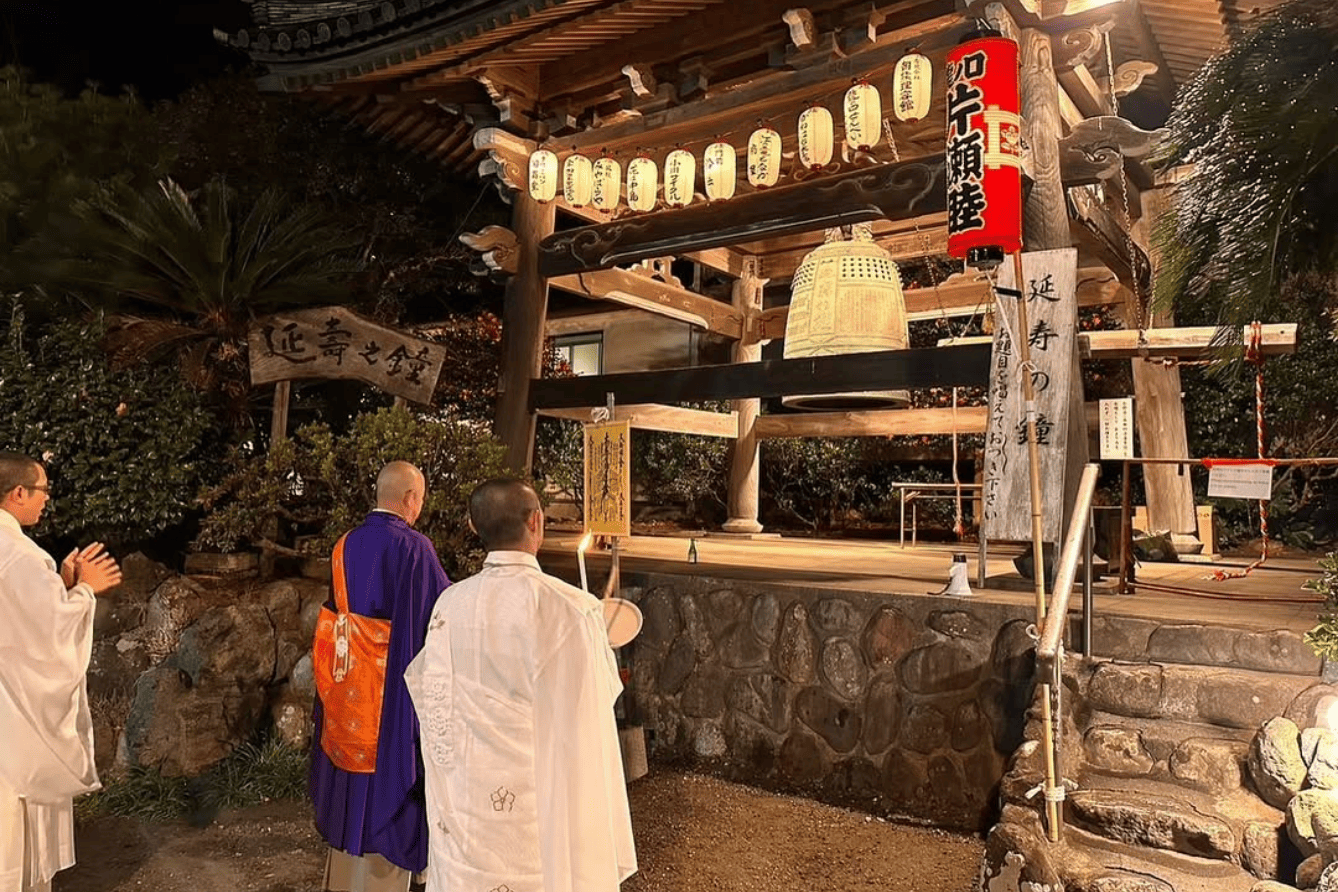

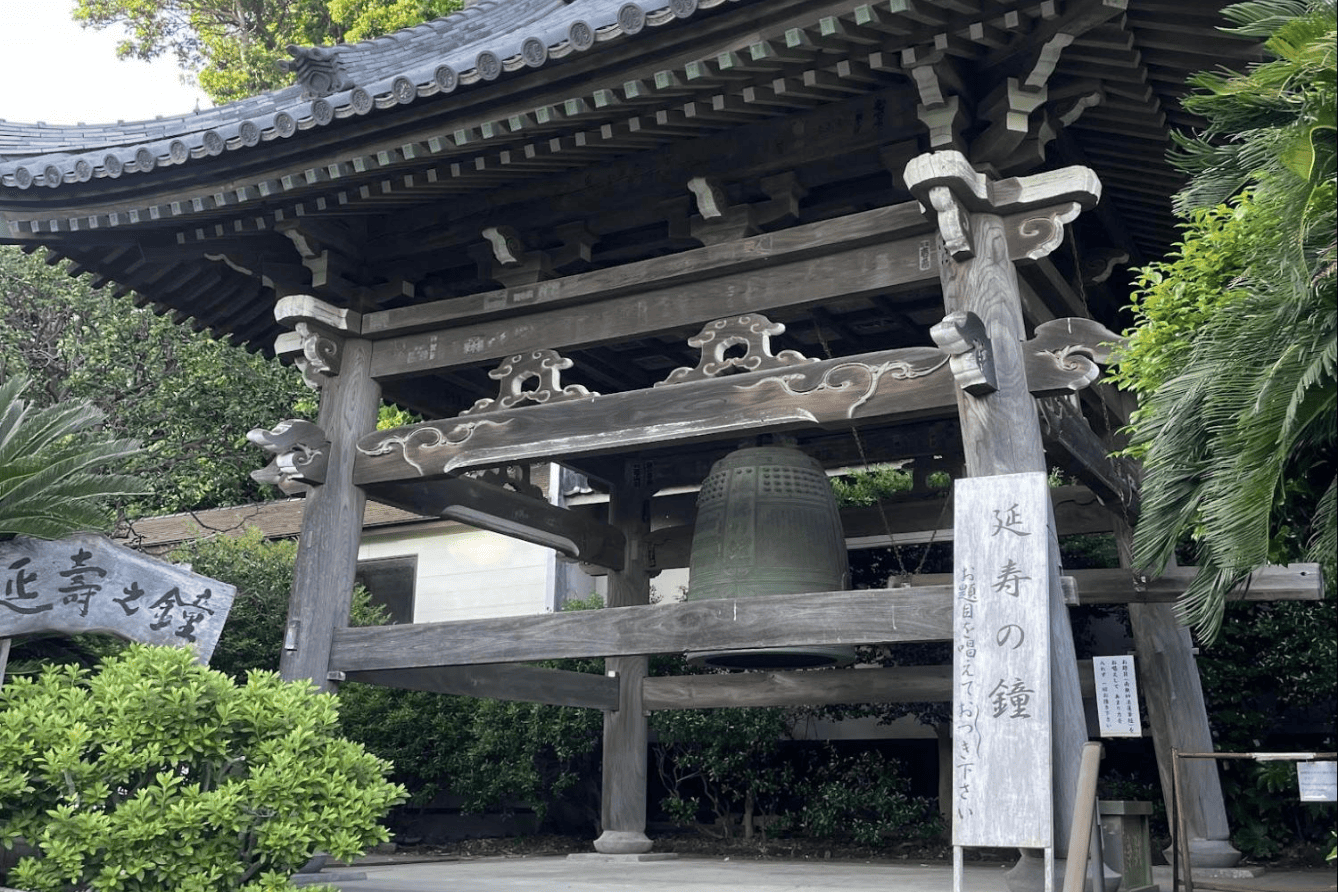

鐘楼堂(しょうろうどう)

御霊窟(ごれいくつ)

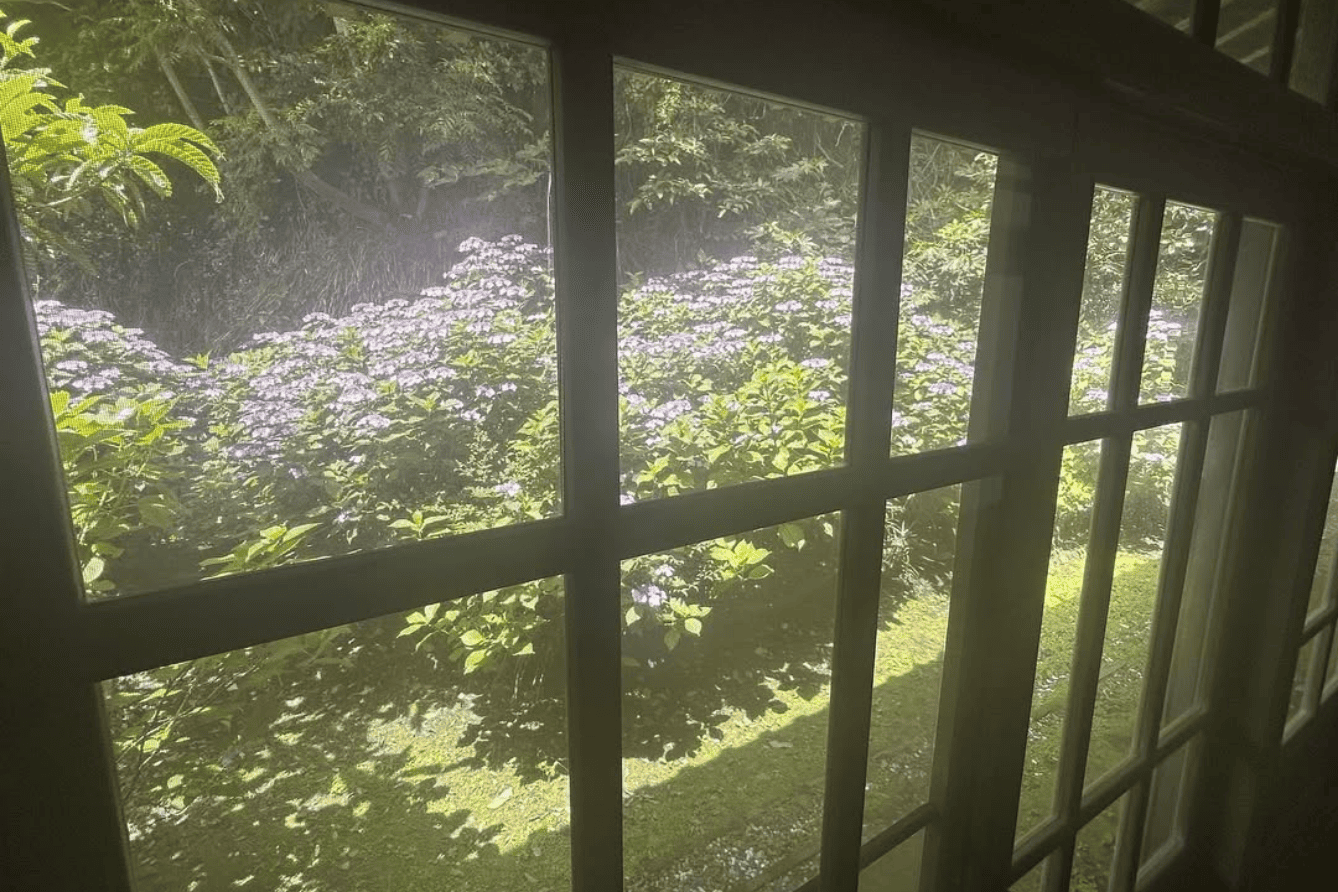

大書院(だいしょいん)

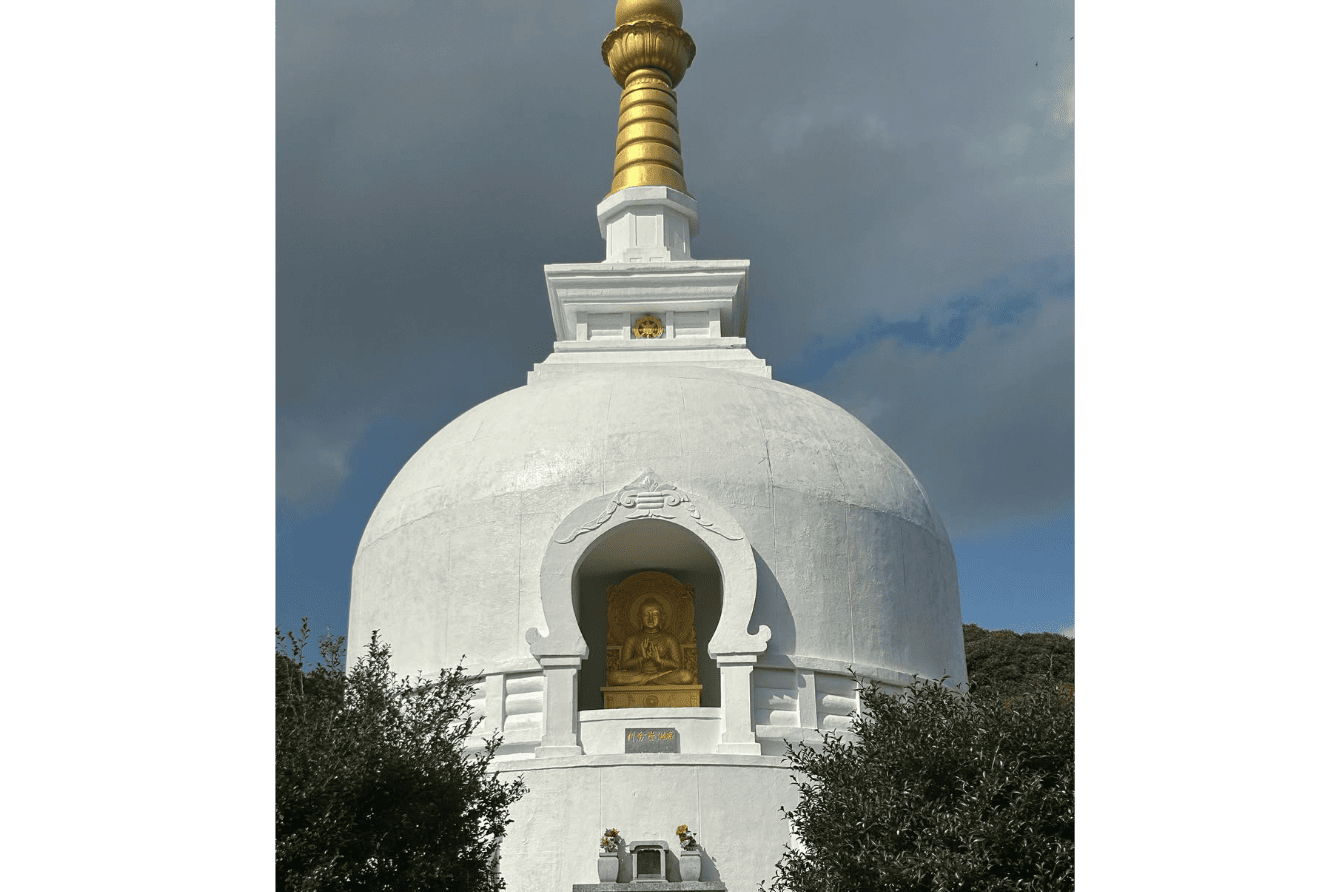

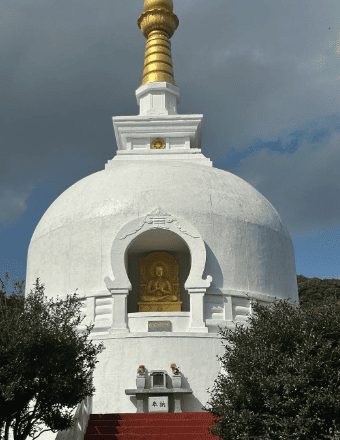

仏舎利塔(ぶっしゃりとう)

昭和45年(1970)に建てられた塔で、内部には釈尊(ブッダ)の御遺骨が安置されています。日輪の降り注ぐ明るい雰囲気に包まれながら、片瀬の山の頂きより眼下に湘南藤沢の街が一望でき、雄大な相模湾と富士山を仰ぐことができます。

仏舎利塔の周りは静かな憩いの空間・広場でもありますが、2025年に樹木葬墓地「龍口の杜」も設けられました。

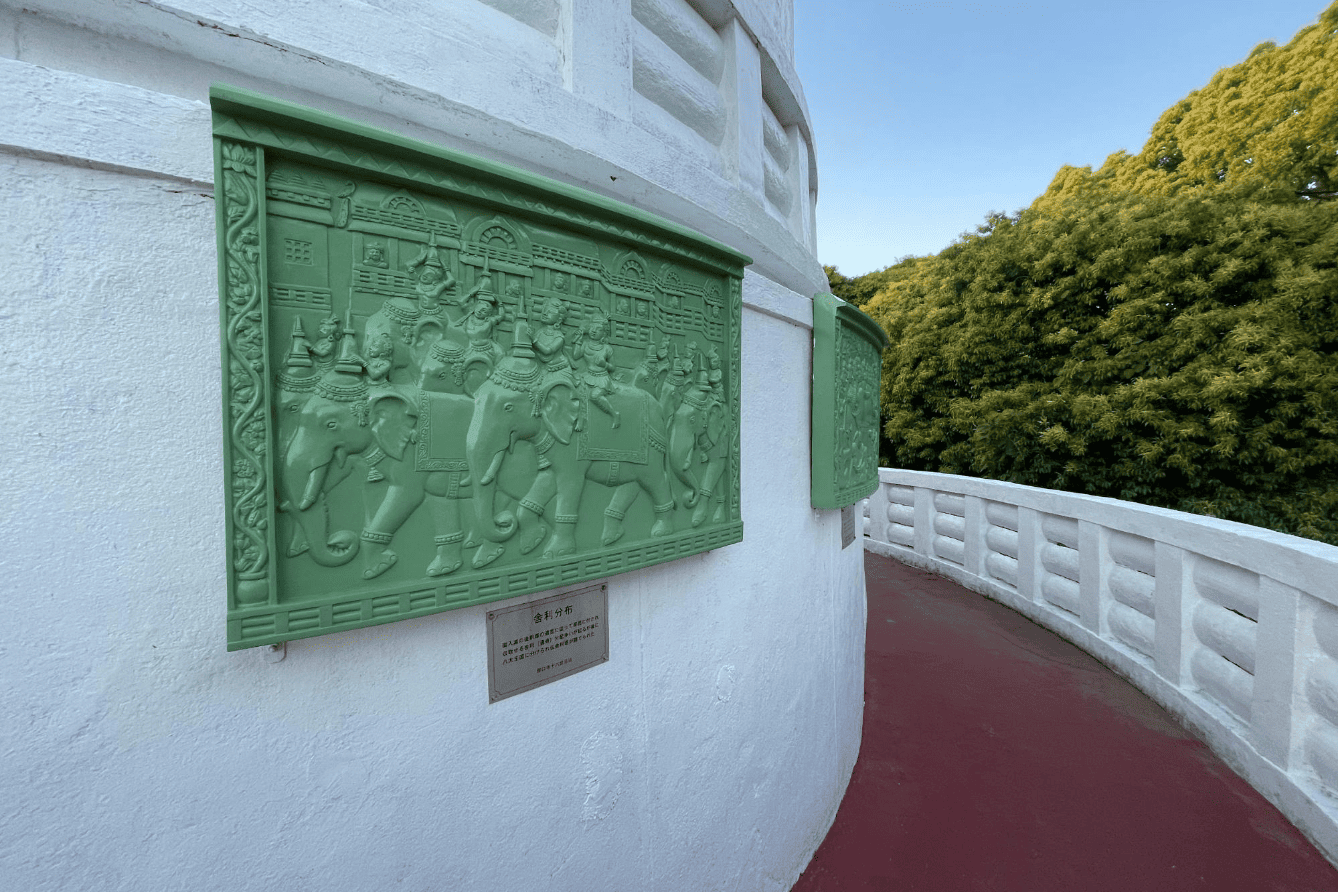

仏舎利塔について

仏教の開祖であるお釈迦さまがご逝去された際、その御遺体は荼毘(火葬)に付されました。その後、御遺骨(御仏舎利)は八つに分骨され、当時インドで主流であった八部族に分配されました。これらの部族は、それぞれ塔を建立し、頂いた御仏舎利を塔の中に安置して祀りました。この塔のことを、古代インドの言葉である梵語(サンスクリット語)で「ストゥーパ」と呼びます。

龍口寺の仏舎利塔は、昭和45年(1970年)、日本山妙法寺大僧伽山主・藤井日達睨下の発願によってこの地に建立されました。仏塔の内部には、インドのネルー首相より拝受した御仏舎利が奉安されています。この塔は海外では「シャンティ・ストゥーパ」(平和の仏塔)として親しまれており、白亜に輝く美しい御仏舎利塔として尊ばれています。

奈良時代の僧・泰澄、または一説には鎌倉時代の僧・文覚が、龍口明神に法味を供養した際、「国に背く悪人が現れた時は首を斬り、社頭に掛けよ」との神託を受けたと言われています。これにより、龍ノ口が処刑場になったと伝えられています。

また、文永8年(1271年)9月13日の子丑の刻(午前2時)、日蓮聖人は『立正安国論』(りっしょうあんこくろん)における諫言によって幕府に捕えられ、この刑場である敷皮石(首の座)に据えられました。

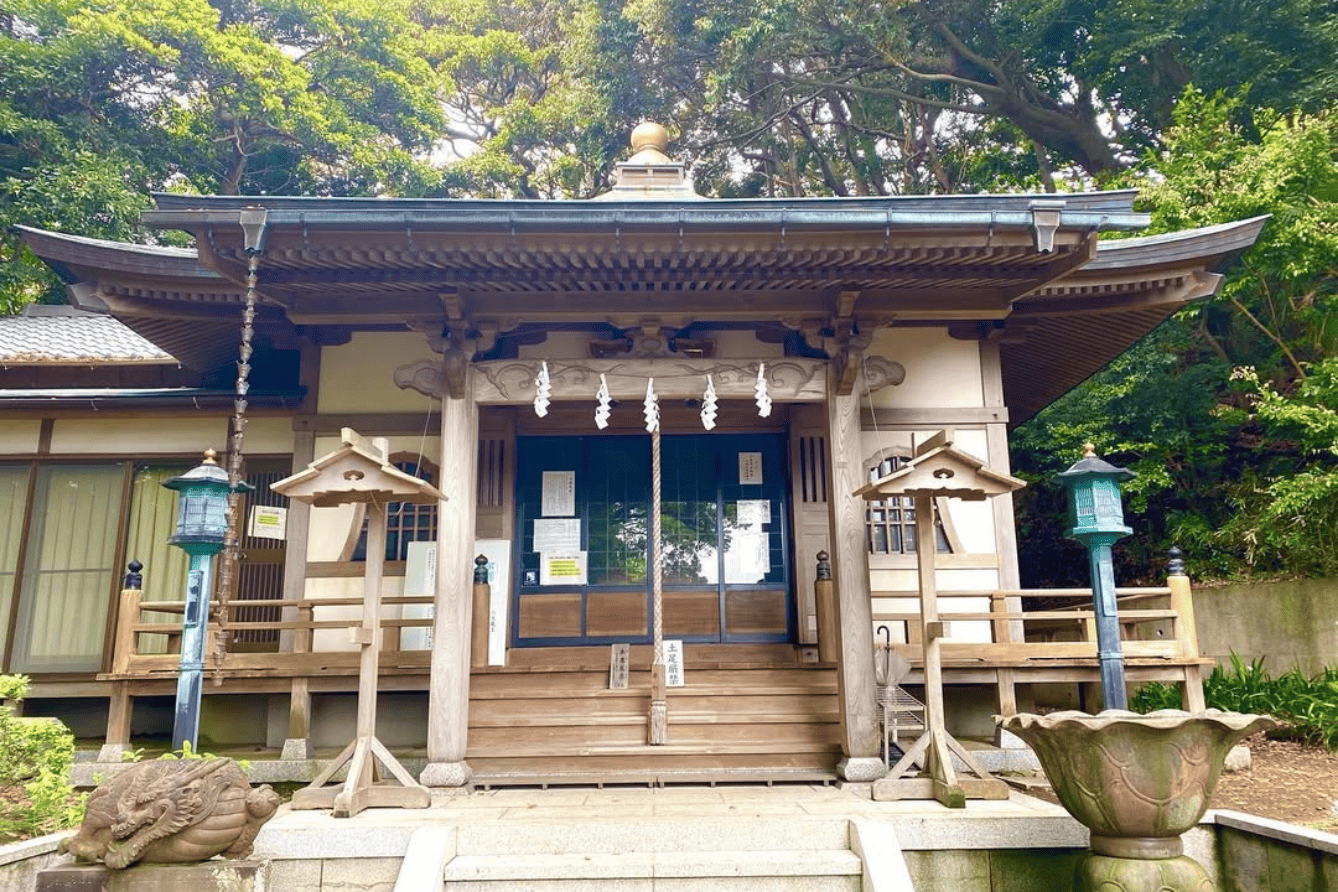

妙見堂(みょうけんどう)

経八稲荷堂(きょうはちいなりどう)

七面堂(しちめんどう)

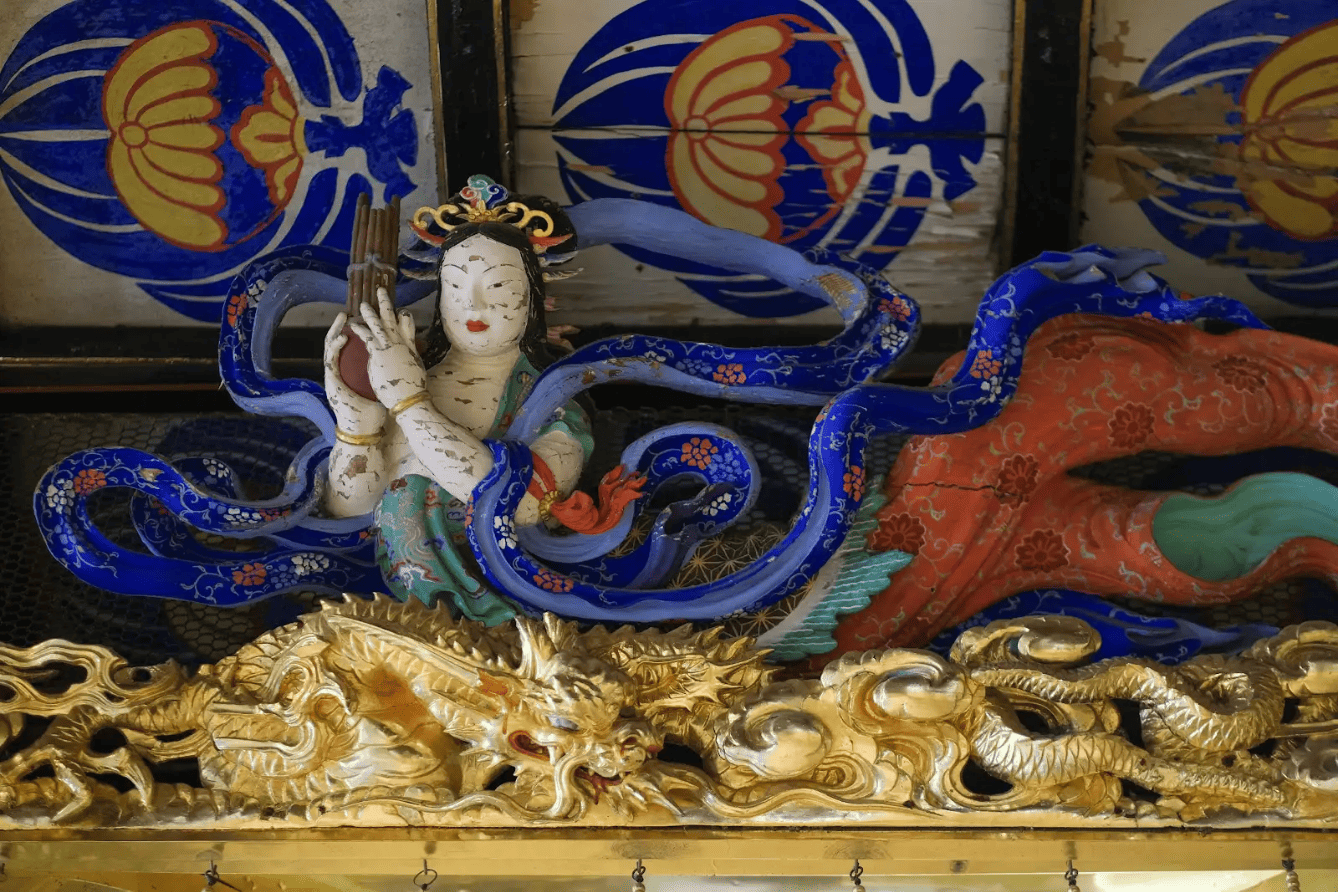

身延七面山から勧請された七面大明神(七面天女)を祀る堂で、江戸時代初期から毎月19日に例祭が行われています。七面大明神は、法華経を信仰する人々を守護し、災厄を取り除く守護神として古くから崇拝されてきました。

七面大明神(七面天女)について

七面大明神(七面天女)は、法華経信仰者を守護し、乱れた国を鎮める女神です。山梨県身延山の北西に聳える七面山の守護神として知られています。

日蓮聖人が身延山中にて説法を行った際、妙齢の信者の姿に変身し、熱心に拝聴して法華経に帰依したと伝えられています。

龍口寺には江戸時代より勧請されており、寛政9年(1797年)の『東海道名所図会』や安藤広重の錦絵には、七面堂から望む江ノ島の風景が描かれています。

古来より霊験あらたかであるとされ、毎月19日の御縁日には、多くの参詣者で賑わいを見せています。

龍口会館(りゅうこうかいかん)

龍口寺総合案内所

「てらまど(お寺の窓口)」

龍口寺総合案内所では、参拝や拝観に関するご相談や、さまざまなお問い合わせを承っております。

・授与品(お守り、数珠、絵馬など)、参拝記念品(ステッカー等)の販売

・墓地・樹木葬(新区画・昴/江ノ島 龍口の杜)の見学

・お札、ご祈願の受付

・お祝いごとや終活に関するご相談

※龍口寺公式LINEの登録、境内スタンプラリー・ステッカー交換は、こちらで承っています。

【受付時間】

午前9時30分から午後4時30分まで。

TEL:0120-695-759

ご質問やお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にお立ち寄りください。

永代供養墓・寂光殿(じゃくこうでん)

交通アクセス

所在地:神奈川県藤沢市片瀬3丁目13-37

通常参拝時間:午前9:30~午後4:00

※本堂での各種受付、龍口寺総合案内所での相談・案内も同様です。

<電車でのアクセス>

江ノ電「江ノ島駅」から徒歩3分

湘南モノレール「湘南江の島駅」から徒歩3分

小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」から徒歩15分

<バスでのアクセス>

江ノ電バス/京急バス「龍口寺」停留所から徒歩すぐ

<車でのアクセス>

横浜横須賀道路朝比奈IC - 鎌倉経由 - 「片瀬東浜」右折

藤沢バイパス - 国道467号 - 「江ノ島駅入口」

国道134号 - 辻堂経由 - 「片瀬東浜」左折

<駐車場:10台(参拝者・檀信徒専用)>

・参拝者・檀信徒専用となります。一般の方の駐車は、近隣の有料パーキングをご利用ください。

・行事の際は周辺が大変混雑いたしますので、公共交通機関のご利用をおすすめします。

・墓地・樹木葬を見学される方:お車でお越しの方は駐車場をご案内しますので、

「龍口寺総合墓地案内所(℡ 0120-695-759)」にお立ち寄りください。